NEWS&TOPICS

中文連連携事業サイエンスワークショップ

8月20日(水)、本校を会場に、中文連との連携事業として、高校生の科学部員が進行役を務めるサイエンスワークショップが行われました。今年のテーマは「虫取りの楽しさと同定」で、25名ほどの中学生が参加しました。異なる出身校の生徒と高校生たちがチームとなり、見つけた昆虫を図鑑で意見交換しながら同定し、全員で野幌森林公園の昆虫マップ作成に取り組みました。高校生も司会や助言、準備から片付けの裏方など、スムーズに企画運営を行い、中学校と高校の科学を通した繋がりをつくることができました。

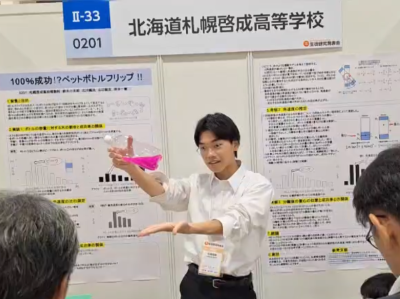

令和7年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会(SSH全国大会)

8月6日・7日、神戸国際展示場にて行われたSSH全国大会に2年生理数科の研究チームが参加しました。発表テーマは、地学分野の「北海道北部下川町の植物化石の分類と産出から当時の植生を考える」で、科学部上野さんが北海道博物館成田学芸員と取り組んだ研究の内容を取りまとめ、ポスター発表を行いました。多くの方々が関心を寄せてくれる発表となり、生徒たちは貴重な経験を積むことができました。

北海道大学研修

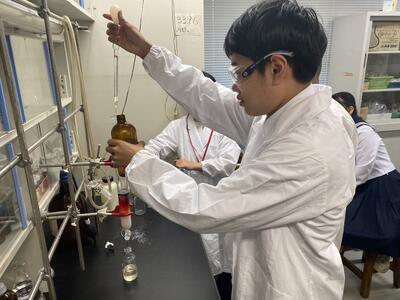

8月19日(火)、先端科学研究や研究生活について知るために、北海道大学の研究室を訪問させていただく北海道大学研修を実施しました。

今年度は理学研究院にて、吉田先生(物理)、鈴木先生(化学)、黒岩先生(生物)の3研究室にお世話になりました。生徒たちは、専門的な講義や高校ではできない実験・実習を経験するとともに、将来の大学生活をイメージすることができました。

午後は、北海道大学博物館を見学し、科学への興味・関心を広げるとともに、各学部の先端研究を知ることができました。

夏の野幌森林公園を散策しました

8月20日(水)

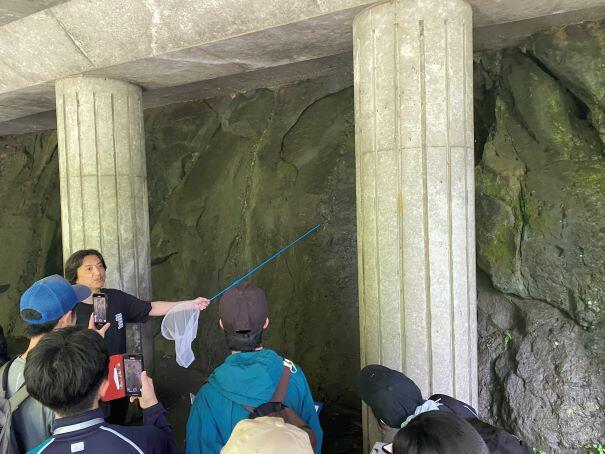

国際共同研究アカデミーの1年生(札幌啓成高校と厚別高校)とSustainable Future earth の2年生が野幌森林公園を散策しました。

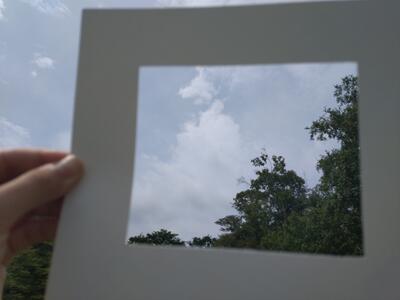

国際共同研究アカデミーの生徒は、自然観察を行いました。身近な自然を観察、体感し、今後の課題研究につなげていきます。また、「森の美術館」というネイチャーアクティビティーで観察と表現活動も行いました。

Sustainable future earth の生徒は、足跡調査と生物調査を行いました。調査結果をもとに、身近な自然について考え、オーストラリア・マレーニー高校の生徒と生態系について考えていきます。

天気が心配でしたが、充実した散策となりました。

理数科道内研修

8月5日6日の1泊2日の日程で、理数科1年生を対象として、北海道をフィールドとして学ぶ道内研修が行われました。今年度のテーマは北海道の成り立ち、北海道の植生、農業土木です。1日目は夕張市滝の上公園、シューパロ湖ダム、三笠市立博物館、三段の滝を巡って大雪青少年交流の家にて宿泊し、2日目は十勝岳、北海頭首工と北海幹線、幌向湿原にて調査や見学を行いました。2日間生徒たちは疲れる様子も見せずに、専門家の話に耳を傾け、観察やデータ収集などに意欲的に参加し、北海道のフィールドを活かした貴重な学びを得ることができました。

サイエンスファーム 2025

8月2日(土)酪農学園大学主催サイエンスファーム2025に、理数科3年生の1チームと2年生理数科・普通科の4チームが参加しました。3年生は、褐色リンゴの色を元に戻す課題研究を研究成果部門にて、2年生は、コケの生育、糞からニオイ成分抽出、カメムシの音に対する行動、廃棄食材からのメタン生成をテーマに現在取り組んでいる内容を構想部門にて口頭発表しました。質疑応答などにより様々な意見交換が行われ、3年生はこれまでの活動のまとめの機会として、2年生は今後の活動へのヒントを得る機会として、貴重な経験を積むことができました。

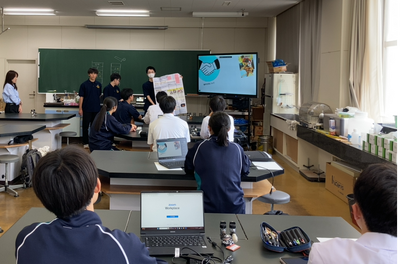

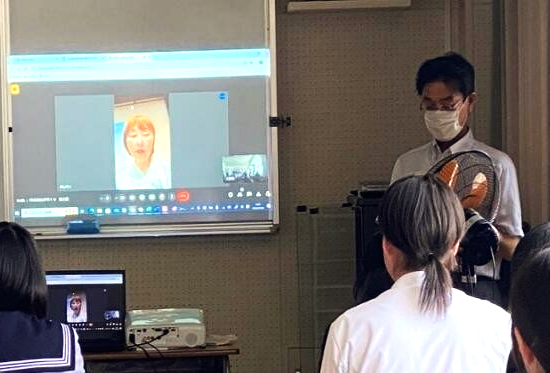

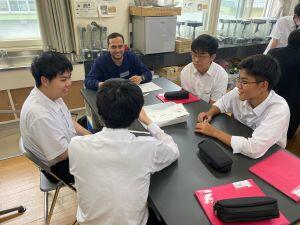

2年生国際共同研究アカデミー

7月24日(木)13時、本校理科室にて、2年生を対象とした国際共同研究アカデミーが開催されました。このアカデミーは2年間のプログラムで、インドのシティ・モンテッソーリ・スクール(CMS)の生徒たちと共同で課題研究を進めます。今回は、バディとなるCMSの生徒たちとの初めての顔合わせの機会となりました。Zoomを通じてお互いの研究テーマを共有した後、今後の共同研究の方向性について活発な話し合いが行われました。生徒たちはSNSに加え、オンラインでの連絡手段も確認し、コミュニケーションの基盤を確立しました。今後は、次回のミーティングに向けて研究を進めつつ、SNSを通じて定期的に情報共有を行っていきます。

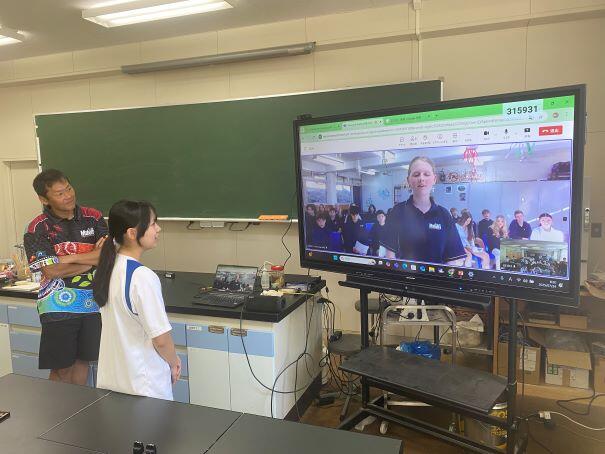

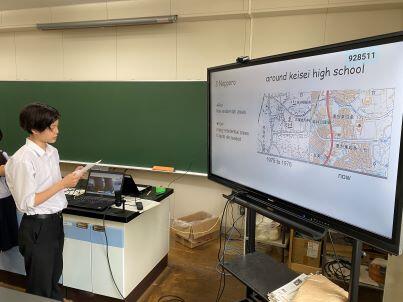

Sustainable Future Earth(FV・Ⅱ)

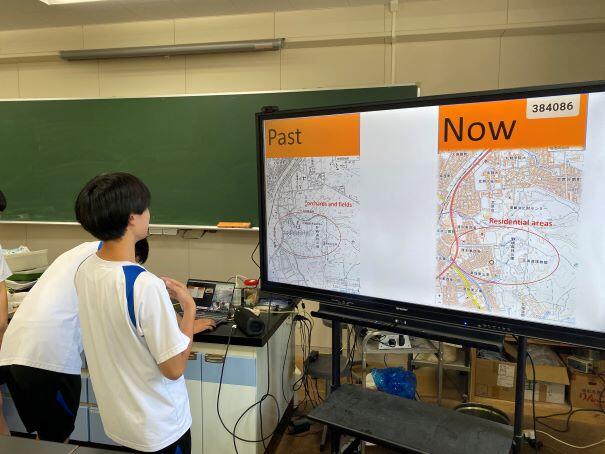

7月24日(木)の7時55分から8時45分にかけて、FV・Ⅱ「Sustainable Future Earth」の生徒たちが、オーストラリアのマレニー高校と2回目のオンラインミーティングを行いました。前回のミーティングで課題として挙がった「開発における生態系への影響」について、今回は生徒たちがGISや過去の写真を用いて、それぞれの地域の自然環境の過去と現在の比較調査結果を発表しました。本校の生徒たちは野幌森林公園周辺の変遷について、一方オーストラリアの生徒たちはオビ・オビ・クリークにおけるカモノハシへの影響について発表。酪農学園大学の吉中教授からの助言もいただきながら、お互いの発表内容における共通点と相違点について活発な話し合いが行われました。

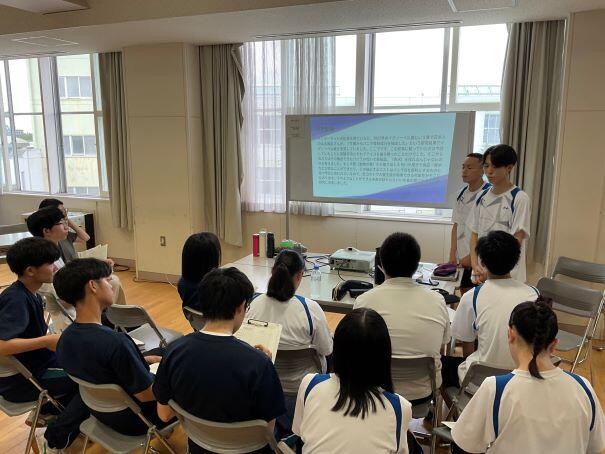

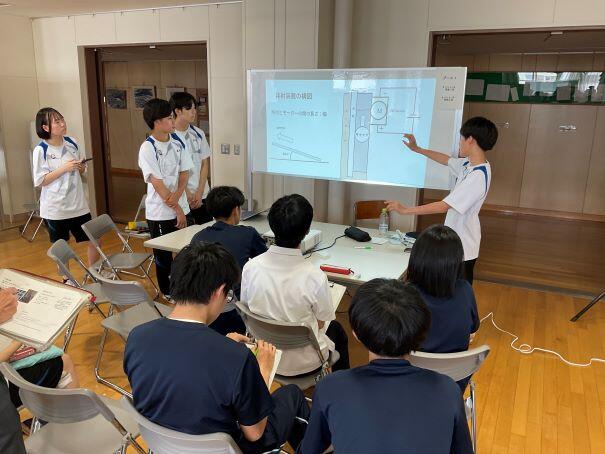

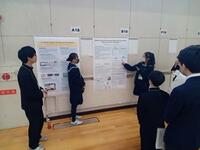

令和7年度課題研究中間発表会・第1回運営指導委員会

7月22日(火)に、課題研究中間発表会を実施しました。理数科の生徒40名(10班)と、普通科の国際共同研究アカデミーで活動する生徒26名(6班)が発表を行いました。この発表会は、1年生で設定したテーマをもとに、2年生で取り組んできた研究成果の中間まとめを発表する場です。大学や研究機関の方々、そして聴講している理数科の1・2年生から意見をもらうことで、課題研究の後半戦に弾みをつけます。本校大ホールを会場に、発表会は前半と後半に分かれ、8つのブースで発表と質疑応答が行われました。30度を超える暑さにもかかわらず、白熱した議論が交わされました。

また、発表会と同時進行でSSH運営指導委員会も開催されました。今回は、各大学や研究機関から6名の方々にお越しいただきました。課題研究中間発表の視察に加え、今年度再申請予定のSSHⅣ期(令和8〜13年度)に向けても貴重なご意見をいただき、本校のSSH事業の今後について活発な議論を行うことができました。今回の議論の内容は、令和7年度SSH研究開発報告書に掲載する予定です。

2025 啓成祭 -2日目-

7月12日(土)啓成祭が無事終了しました。

啓成祭2日目は、一般公開でした。たくさんの方々にお越しいただきました。

後夜祭の花火で第59回の啓成祭を締めくくりました。

2025 啓成祭 -1日目-

7月11日(金) 第59回 啓成祭 1日目

啓成祭1日目は、啓成高校の生徒のみを対象に実施しました。玄関には学級旗24枚、玄関ホールにはステンドグラス24作品が展示され、学校祭の雰囲気を彩りました。

連日暑い日が続く中、ステージ発表、クラス展示、模擬店、有志発表、部局発表と、生徒たちは頑張って準備してきました。その成果をお互いに楽しむ一日となりました。

交通安全教室を行いました。

6月27日(金)、全学年対象に「スケアード・ストレート教育技法による自転車交通安全教室」を実施いたしました。スタントマンの方の実演をとおして、生徒のみなさんは違反行為が交通事故に直結することを学ぶことができました。今後も、自転車ルールの遵守とマナー向上に取り組みましょう。

進路講演会(進路学習)

進路講演会を実施しました。

1年生は、6月17日(火)6,7時間目に、四谷学院の方を講師に迎えて進路講演を行いました。学問分野にどのようなものがあるのか?について、自分の興味関心を進路につなげた予備校生の例などの話を聞き、文理科目選択のヒントを得ました。

2年生は、6月19日(木)6,7時間目に、進路別講演会を実施しました。

大学(国公立・私立)進学、専門学校、看護といった生徒が希望したコースに分かれ、各学校の講師の先生からお話を聞きました。

自分の興味関心、将来に関わる学校の話を具体的に聞いて進路意識を高める機会としました。

国際共同研究アカデミー①

6月14日(土)札幌啓成高校を会場に国際共同研究アカデミーの第1回目(オンラインと対面のハイブリッド)を実施しました。

今年度は、厚別高校、北見北斗高校、滝川高校から生徒の参加がありました。

第1回目は、開校式の後、「課題研究とは何か?」「国際共同とは何か?」について学びました。

先輩アカデミー生から課題研究での取り組み発表もあり、これからの活動のイメージもつかみました。

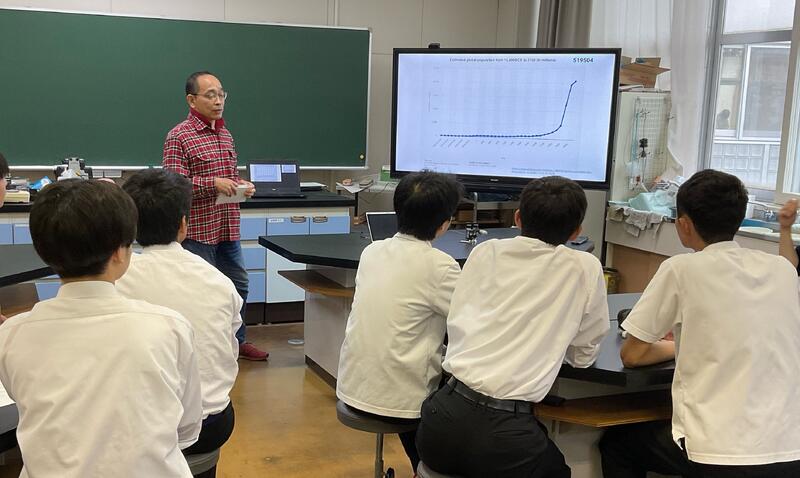

植生観察学習①

6月12日(木)の5,6校時に、理数科1年生を対象に植生観察学習①を行いました。

北海道博物館・学芸員の成田先生に植生と地学の分野を融合した授業をしていただきました。

生物基礎で学習した植生の内容を振り返りながら、過去の環境を知る手がかりとなる「化石」についても学びました。

生徒達は、校舎裏のアーチェリー場で樹木を観察し、図鑑を用いて葉の形状から樹木の同定をしました。

その後、葉の形状(ギザギザがあるか・ないか)を用いて平均気温を算出できるということを学び、植物化石でも同様のことができることも学びました。

3学年進路講演会

6月12日(木)の5校時に、第3学年を対象とした進路講演会を実施しました。

今回は、札幌千秋庵株式会社 代表取締役社長 中西克彦 氏を講師にお迎えし、「キャリアドリフトによるキャリア形成〜商社パーソンから老舗菓子企業の社長になるまで〜」という演題でご講演いただきました。

講演では、ご自身のこれまでのキャリアや経験を具体的にお話しいただき、生徒一人ひとりが自分の「やりたいこと」をしっかりと持ち、それに向かって進むことの大切さを伝えてくださいました。「進路は一つではなく、柔軟に変化していくもの」というメッセージは、生徒たちにとって将来を考える上で大きな励みとなりました。

中西様、貴重なお話をありがとうございました。

海外研修説明会

6月10日(火)17: 00から本校3階大ホールにて今年度の海外研修説明会が実施され、生徒・保護者合わせて66名が参加しました。

はじめに、本校の国際交流の紹介と昨年度参加した外部の国際交流についての情報提供、ホストファミリーの募集についての説明を行いました。

その後、株式会社ISAの平田様より、 イングリッシュキャンプとカナダ研修について、世の中の変化や他国での取り組みを実際に経験することの大切さを含めてお話しいただきました。

また、本校および外部の国際交流に参加した在校生3名が、自身が経験したこと、実際に参加したことで自信がついたことや進路が決まったこと、なぜ海外研修に参加しようと考えたのかなど、パワーポイントを用いて発表し、その中で3名とも共通して、『 迷っているのであれば挑戦するべき!』と話してくれました。

今回の説明会を通して海外研修に積極的に参加し、自分自身に自信が持てたり、新しい目標を見つけたりできる生徒が増えることを願っています。

FV特別講演(1年生)

5月26日(月)5,6時間目

1年生普通科を対象に、FV特別講演を行いました。

探究を深める「対話型論証」と題して、

北海道大学高等教育推進機構高等教育研究部の田中先生より講義をしていただきました。

これから啓成高校の総合的な探究の時間「Future Vision」が始まります。

自分たちの探究のために、問いを考えるコツを教えていただきました。

生徒達も、問いをあらゆる角度からアプローチし、周囲と共有する体験をしました。

日常のふとした疑問などを掘り下げて、自分自身そして周りの人と対話しながら問いと考えを深めていくことは、今後のFVに必要です。今日の講義は、そのエッセンスを得られた時間となりました。

生成AI研修を行いました。

5月22日(木)の6時間目、1年生と2年生がFVで生成AI研修を行いました。

各自のパソコンやタブレットを用いて、生成AIの使い方や注意点などを学びました。

グループでAIへの質問や指示の内容を考えて、生徒同士の対話も織り交ぜながら学びを深めました。

黒松内・歌才湿原ミズゴケ再生プロジェクトに参加してきました!

5月11日(日)、黒松内町の歌才湿原で、北大環境科学院の研究「ミズゴケ湿原生態系の復元・再生を介したSDGsに貢献する科学と実践」(以下ミズゴケ再生プロジェクト)のお手伝いをしてきました。

啓成高校からは、科学部を含む有志7名が参加しました。

ミズゴケ再生プロジェクトは、ミズゴケの生育を阻害する植物を伐採し、ミズゴケの生育を助けるというものです。

湿原において、ミズゴケは温室効果ガスである二酸化炭素を吸収し、泥炭となって堆積します。

湿原、泥炭地は人間活動などによって減少しており、ミズゴケが減ると、炭素(二酸化炭素)の吸収量も減ってしまいます。

ミズゴケを守ることは、地球温暖化対策にもなるのです!

このプロジェクトでは、歌才湿原近隣の黒松内中学校、白井川中学校、寿都高校の生徒と協力して作業を行い、お互いの交流を深めるとともに、環境保全への意識を高めました。

なお、北大環境科学院の露崎先生(啓成高校・SSH森林学習の講師)のご指導と黒松内町ブナセンターの学芸員さんのサポートで4校の参加が実現しました。

本校科学部の生徒達は、この貴重な経験を今後の研究活動に活かしていきます。

高体連・高野連 壮行会

5月9日(金)の5,6時間目に、生徒会主催の高体連・高野連の壮行会を行いました。

体育館に集まった生徒の中を、それぞれのユニフォーム姿の選手たちが吹奏楽局の演奏に合わせて入場しました。

主幹教諭と生徒会長からの激励の後、選手たちが部活動ごとに登壇し、決意表明や保護者・先生方への感謝の気持ちを述べました。

決意表明後は選手と応援生徒が向かい合って校歌を歌い、気持ちを高めました。

頑張れ啓成!

生徒総会

5月7日(水)、令和7年度生徒総会が行われ、生徒会や各委員会の活動計画や行事について審議が行われました。とりわけ啓成祭と体育祭に関しては積極的な議論が行われ、学校生活をより有意義なものにしたいという生徒たちの熱意を感じることができました。

森林学習(KSI生物基礎)

4月25日(金)

啓成高校のアーチェリー場付近の森林で春の植物や樹木の観察を行いました。

啓成高校では、春~秋に、1年生の生物基礎の授業の時間で樹木の同定や季節の植物を観察を行っています。

特に、理数科の生徒は身近な植物を観察した後に、道内研修で森林についてさらに理解を深めていきます。

1学年レクリエーション

4月28日(月)の5,6時間目に1学年レクリエーションを行いました。

クラス対抗のピンポン球リレーやクイズ大会などのゲームを通して、クラスと学年全体の親睦を深めました。

企画・運営には、1~8組の各クラスの代表委員が尽力しました。

SSHガイダンス

4月25日(金)6時間目、新1年生を対象にSSH(スーパーサイエンスハイスクール)に関するガイダンスを行いました。

札幌啓成高校でのSSHとしてのこれまでの取り組み、先輩方の学びの成果を聞きました。

令和7年度は、SSH経過措置のため活動の幅が狭まりますが、普通科・理数科共通で行う森林学習(KSI生物基礎)、理数科の道内研修、北大研修、国際共同アカデミー、北海道インターナショナルサイエンスフェア(HISF)、そして総合的な探究の時間として行っているFVと併せて、啓成ならではの取り組みを進めていく予定です。

情報モラル教室(1年生対象)

4月16日(水)、1年生を対象に「情報モラル教室」を実施いたしました。生徒のみなさんは、安心安全なインターネットの使い方やSNSの使用について学ぶことができました。

新入生オリエンテーション

4月9日(水)

新入生を対象に、午前は学年集会、午後は対面式・生徒会入会式を行いました。

午前は、60期生・1学年として良いスタートを切れるように、体育館で学年集会を行いました。集会では、アイスブレイクを行いました。1~8組をシャッフルし、誕生月など共通する項目でグループをつくり、生徒間の交流を図りました。その後、新入生は学年主任、教務部、進路指導部、生徒指導部の各担当教員からの講話を聞き、これから高校生活を送るうえでのルールや目標を確認しました。

午後は、生徒会執行部による対面式・生徒会入会式を実施しました。

啓成高校の学校生活、行事について生徒会執行部と放送局から紹介がありました。

部活動紹介では、文化部・運動部の先輩方が、各部活の魅力を発信してくれました。

4月10日~部活動見学がスタートしますので、新入生の皆さんは気になった部活動の活動場所へ足を運んでみてください。

第60回 入学式

4月8日(火)13:30より本校体育館にて第60回入学式が行われました。

320名の生徒が無事入学を許可され、晴れて本校の一員となりました。

在校生・教職員一同心より歓迎いたします。

式では、本校の吹奏楽局が歓迎の意を込め、入退場曲を演奏しました。また、式の終了後には吹奏楽局の演奏のもと、合唱部、音楽授業選択者、教職員による校歌披露が行われました。

令和7年度 着任式・始業式

4月8日(火)本校体育館にて令和7年度着任式・始業式が行われました。

着任式では、10名の新しい先生方をお迎えし、それぞれの先生方から一言を頂きました。

始業式では、校長先生より3月に全国大会に出場した各部活動の生徒たちの労いの言葉とともに、これからも感謝の気持ちを忘れず、部活動をがんばってほしいというお話がありました。

また、新たな1年も貴重な啓成高校生活を特別なものにしてほしいと生徒たちにメッセージが送られました。

卒業生進路(合格者)講話

今年度、進路実現を果たした3年生の話を聞くことで進路意識を高めてもらうことを目的とした「卒業生進路(合格者)講話」が3月21日に実施されました。この日は道内外の国公立大学・私立大学に合格した33名の卒業生が来校し、後輩の1・2年生たちに合格を勝ち取った勉強方法やノウハウを話しました。

さくらサイエンスプログラム活動報告

2月3日(月)から2月9日(日)の間、本校と共同研究を行っているインド・シティ モンテッソーリ スクール、オーストラリア・マレニー州立高校の生徒と先生計8名が来校しました。滞在中に本校の授業参加や大学訪問、SSH重点枠事業である北海道インターナショナルサイエンスフェア(以下HISF)に参加し様々な交流を行いました。本校生徒だけでなく、HISFに参加した高校生にとっても海外の高校と交流する機会となりました。詳しい活動は以下の報告書をご覧下さい。

2024.11.30-12.07 SSH重点枠オーストラリア海外研修

SSH重点枠の事業として、11月30日(土)より8日間の日程で、オーストラリア海外研修が実施されました。参加者は、本校12名、札幌開成中等教育学校1名、滝川高校2名、北見北斗高校1名の2年生16名、そこに引率として酪農学園大学吉中教授と本校教諭2名を加えた合計19名です。研修の様子は、下記リンクよりPDFにてご覧ください。

令和6年11月27日 救命処置講習終えました

11月27日(水)放課後に救命処置講習を実施しました。対象は、各部活動所属の生徒や興味関心のある生徒、教職員など35名の参加者を対象に行いました。救命率の向上には「その場にいる誰か」の適切な心肺蘇生とAEDの使用が必要であることを踏まえ、実技を中心に講習を行いました。グランドや体育館など事故発生の場所によって、校舎のどこからAEDを持ってくるか?救急隊が到着するまで心肺蘇生とAEDの使用を続けること、そのためには協力者が必要であり、救助者自身の安全を守ることが大切であることを学びました。もしもの時を想定し、仲間同士で協力しながら真剣に耳を傾け積極的に取り組みました。

2024.11.06-07 令和6年度道立教育研究所理科教育充実研修(中学校)

本校の教員が講師を務めるとともに、1・2年Future Visionの授業公開を行いました。

令和6年11月6日・7日の2日間、本校を会場に理科教育充実研修(中学校)の集合研修が行われました。この中で、粒子・生命・エネルギーの各領域で本校教員が、中学校との学習の接続を意識した指導の実際や、探究的な学びを志向した指導のポイント等についての研修や事例紹介を行いました。

FVについては1学年の発表に向けた全体指導、及び2年生の16の講座に分かれた活動の様子について授業を公開しました。外部講師や地域の施設・団体との連携や活動の実際について参観いただく中で、少しでも中学校の探究活動の充実へのヒントとしてもらえればありがたいと思っております。

(写真1)酸素センサーをRaspberry Piに接続し、気体比率の変化をリアルタイムで測定する実践の紹介

(写真2)厳冬期を控えた植物の生態や変化についての研修

(写真3)本校の探究活動の概要や指導方法に関する講義 受講者のほか、4月からの赴任を控えた道教育大札幌校の4年生17名も参観しました。

2024.11.02-09 SSHマレーシア海外研修を終えて

マレーシア海外研修は無事終了しました。様子は以下のリンクからpdfをダウンロードしてご覧ください。

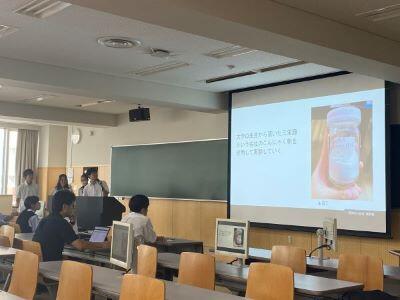

2024.10.17(木)FVⅡ 講座12 Cultural Studies「日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~」

講座12 Cultural Studies「日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~」の第8回目の講座が開講されました。今回はグループごとに分かれて学術祭に向けての発表準備です。まずは、プレ発表会まで4回。限られた時間ではありますが、今まで学んだ成果をなんとか形にできますように。講座12 Cultural Studies「日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~」の第8回目の講座が開講されました。今回はグループごとに分かれて学術祭に向けての発表準備です。まずは、プレ発表会まで4回。限られた時間ではありますが、今まで学んだ成果をなんとか形にできますように。

2024.10.10(木)FVⅡ 講座12 Cultural Studies「日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~」

講座12 Cultural Studies「日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~」の第7回目の講座が開講されました。本日は、横山芳江先生から直接教えていただける最後の日です。今回は今までの講座の総まとめをしました。風呂敷の歴史、文化、家紋、柄、色、サイズなどについて。1枚の風呂敷が、物を包むのはもちろん、国境を越えてファッションや災害時の道具等様々な利用方法ができる事などを学びました。この講座で学んだ事を1月30日の学術祭に向けてどのように発表するのか、これからのFVの授業にかかって来ます。

11月3日(日)には、札幌市民交流プラザで風呂敷デザインコンテストの受賞式が開催されます。会場で風呂敷を見せながらモデルさんのように歩く練習もしました。この講座を受講した生徒がデザインした風呂敷ももしかするとそこで・・・。

2024.10.03(木)FVⅡ 講座12 Cultural Studies「日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~」

2024.10.03(木)FVⅡ

講座12 Cultural Studies「日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~」の第6回目の講座が開講されました。本日は、横山芳江先生も佐伯春菜先生も来校されません。生徒達は大変残念がっておりました。外部講師不在の中、本日の講座は風呂敷の歌の歌詞を考えるという内容でした。5つの班に分かれ、風呂敷の歌詞を考えました。各班で考えた歌詞が今後どのようになるのか楽しみです。

2024.09.30 京都府立嵯峨野高校との理数科交流

9月30日(月)14:40~16:50、京都府立嵯峨野高校2年こすもす科の生徒78名が研修旅行のプログラムとして本校に来校し、本校2年理数科39名と交流しました。本校教員から本校校庭をフィールドに北海道の植生について簡単に説明した後、本校大ホール、理科室を会場とし、アイスブレークや課題研究交流が行われました。はじめに行った「以心伝心ゲーム」では、「ポテトチップスの味といえば?」「京都弁といえば?」などのお題に答えながら、地域の違いを認識しつつ話をできる雰囲気をつくっていきました。そして、課題研究交流では、3~4の発表テーマごとの小グループに分かれ、お互いの課題研究についての中間発表を行いました。生徒たちはカードに意見を書いたり、直接質問やアドバイスしたりして、お互いの研究活動について学校を越えた議論を行えました。本校理数科の生徒にとって、地域の異なる同年代との交流や課題研究の途中段階について議論し合う経験はとても刺激的で、今後、本校生徒の見学旅行や課題研究進捗に向けて良い時間を過ごすことができました。嵯峨野高校のみなさんにとっても、本校で過ごした時間が良い思い出になってくれたら嬉しいです。

2024.09.28 札幌啓成高等学校 学校説明会

9月28日(土)13:00~16:00、本校を会場に、中学校3年生と保護者の方を対象とした学校説明会が開催されました。今年は、「理数科」「啓成の進路指導」など各ブースでの説明・発表、生徒会活動説明、校舎見学ツアー、部活動体験入部、啓成生とフリートーク、職員による個別相談等が行われ、来校したみなさんは事前に申し込んだプログラムに参加しました。本プログラムの実施にあたっては、各ブースでの発表生徒、生徒会執行部、ツアー・案内などのボランティア生徒、部活動生徒等たくさんの在校生徒の協力により行われています。参加していただいたおよそ850名の中学生・保護者の方に、本校の魅力をたっぷりと伝えることができた貴重な時間となりました。

2024.09.26 Sustainable Future Earth(FV・Ⅱ)

9月26日(木)5・6校時、FV・Ⅱ「Sustainable Future Earth」の生徒たちは、北海道の生態系について探究活動を続けています。ヒグマ班は、BEING ALIVE 2024『野生動物と共生する~そのための道民リテラシーとは~』に参加し、1月13日のシンポジウムへ向けてオンデマンド教材を用いた学習や情報収集など、準備を進めています。カメラ班は、野幌森林公園における定点カメラを用いた野生生物調査を進めるために、カメラの設置と回収、画像分析を続けています。瑞穂池班は、今年度2回目の水生生物調査を行い、魚類や両生類の生息数だけでなく、今回は化学的性質についても調べました。これらの情報をまとめて、オーストラリア・マレニー高校との4回目のオンラインミーティングにて議論できるように準備していきます。

2024.09.26(木)FVⅡ 講座12 Cultural Studies「日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~

講座12 Cultural Studies「日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~」の第5回目の講座が開講されました。本日は、横山先生と「オフィスページワン」代表でウォーキング講師でありマナー講師の佐伯春菜先生が来校されての講義です。瓶や本、バックなどを風呂敷で包む方法を横山先生から学び、風呂敷で包んで物を見せながらランウェイを歩く歩き方を佐伯先生から学びました。

2024.09.25 マレーシア海外研修 事前オンラインミーティング

9月25日(水)放課後、本校オンライン学習室にて、1年生マレーシア海外研修参加生徒が、訪問先のオールセインツ中等教育学校の生徒とオンラインミーティングで初めての交流をしました。今回は①自己紹介、②学校紹介、③自分たちの地域の紹介について交流し、お互いプレゼンに対してQ&Aでコミュニケーションをとりました。生徒たちは、始めは緊張してなかなか相手のプレゼンに対して質問をすることができない様子もありましたが、後半は頑張ってコミュニケーションをとろうとする様子も見られ、笑顔での初対面となりました。

2024.09.25 KSI・Ⅰ サイエンス英語Ⅰ

9月25日(水)5・6校時、本校理科室にて、1年生理数科KSI・Ⅰでは今年度第2回のサイエンス英語Ⅰの授業を実施しました。今回のサイエンス英語は、北海道大学の留学生3名及び本校ALTと英語科教員をTAとして各グループの指導をお願いしながら、エルニーニョをテーマに、英語イマージョンによる科学実験を行いました。生徒たちは、①専門用語をTAとともに学び活動、②エルニーニョ現象を理解するためのアクティビティとモデル実験、③学んだ内容を発表する英語プレゼン練習に取り組みました。2回目の学習ということもあり、生徒たちは積極的に参加する様子が見られ、英語で科学を学ぶ貴重な経験をできました。

2024.09.23 国際共同研究アカデミー兼海外研修事前指導 円山動物園研修

9月23日(月)、円山動物園にて、1年生国際共同研究アカデミーと海外研修の事前指導を兼ねたフィールド研修を実施しました。アカデミーでは北見北斗高校や札幌開成中等教育学校からの参加、海外研修生徒でも滝川高校や札幌開成中等学校からと、全道各地から生徒が本研修に参加してくれました。

企画展「オランウータンと緑の津波展」の見学を通して海外(ボルネオ島)における生物多様性や課題を学んだり、地域の課題としてエゾシカやエゾヒグマの生態や共生に向けての現状を学んだり、と生徒たちは普段とは違った動物園の見方によって世界が抱える生態系の課題を知ることができました。アカデミーの生徒たちは、このような課題意識を持ちながらこの後の活動で自分たちの研究課題を考えていきます。海外研修の生徒たちは、マレーシアやオーストラリアの高校生とオンラインや対面による交流を通して、これらの課題について議論をしていきます。

2024.09.12(木)FVⅡ

講座12 Cultural Studies「日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~」の第4回目の講座が開講されました。横山先生が来校されての講義です。帽子や、靴、リュック、ウエストポーチ、三角巾、旗、ロープなど風呂敷を使って様々な物の作り方を学びました。

2024.08.13-15 ENGLISH SUMMER CAMP IN NISEKO

ENGLISH SUMMER CAMPが、8月13日~15日の日程で、ニセコMy ecolodgeを滞在先・研修施設として実施されました。このキャンプはAll Englishの環境で他校生徒と楽しく学び、世界に目を向けるきっかけづくりを目的にISAが主催しています。今年度は、9校35名の生徒が、本校からは21名の生徒が参加しました。キャンプの中で、スピーキングや異文化理解、プレゼンスキルについて講義や実習を通して学び、SDGsプロジェクトとして探究し、まとめ、英語で発表する活動に取り組みました。生徒たちはこの3日間で、英語を使うスキルとともに英語を使う自信を得ることができ、外国人講師や他校生徒との交流の中で多くの刺激を受けることができました。

2024.08.29(木)FVⅡ講座12 Cultural Studies

日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~」の第3回目の講座が開講されました。今回も横山先生が来校されての講義です。昔からあり、現在も使われている市松模様や麻の葉、亀甲、鱗文等様々な風呂敷の模様について学びました。

歌舞伎役者の名前から取った柄や、当時の貴族しか使用できなかった柄、魔除けや厄除け、子供の成長を願う物等大変勉強になりました。

2024.08.29 Sustainable Future Earth(FV・Ⅱ)

8月30日(木)8:00~8:45の時間帯にFV・Ⅱ「Sustainable Future Earth」の生徒たちはオーストラリア・マレニー高校と3回目のオンラインミーティングに臨みました。2回目のミーティングで課題となった「地域の自然の経年変化」について、生徒たちはその背景や影響など調べてきたことを発表しました。札幌では世帯数の増加、外来種の問題、ヒグマの問題が話題となり、オーストラリアでは人口と産業の変化、カモノハシを巡る食物網と水質の影響が話題となりました。啓成の生徒たちも少しずつ英語で議論することや積極的に質問することに慣れてきました。

2024.08.29 ASEAN-Japan Young Environmental Leaders Network

国際共同研究アカデミーにてカゼインプラスチックをテーマに研究している1チームは、プラスチック問題への解決に向けて東南アジアと日本の高校生が活動するASEAN-Japan Young Environmental Leaders Network(AJYELN)に参加しています。8月28日(水)~29日(木)の日程で、インドネシア・ジャカルタにて、AJYELNが主催するEnvironmental Leadership and Project Management Trainingが開催されました。本校生徒はオンラインにて、平常授業のため一部時間帯のみの参加となってしまいましたが、ジャカルタで開催されているイベントの雰囲気も味わうことができました。

2024.08.23 国際共同研究アカデミー(1年)兼Sustainable Future Earth(FV・Ⅱ)

8月23日(金)、インド・CMSと共同研究を行う国際共同研究アカデミー(1年生を対象)とオーストラリア・マレニー高校と人と自然の共生をテーマに共同研究を行うSustainable Future Earthの合同調査活動を実施しました。野幌森林公園内の遊歩道と瑞穂池をフィールドに、図鑑を片手に森林を学ぶ研修、定点カメラ調査、水棲生物の調査を行いました。1年生は環境への理解を深めるとともに、このような調査活動を経験しながら自分たちの国際共同課題研究のテーマを考えていきます。2年生は、これらのデータを収集・分析し、マレニー高校との共同研究を進めていきます。

2024.08.22 国際共同研究アカデミー(2年)

8月22日(木)、インド・CMSと共同研究を行う国際共同研究アカデミーが行われました。日程が合わずに、今回は札幌開成、滝川、北見北斗の高校生は不参加のため、CMSと札幌啓成高校の生徒による議論です。前回までで、北海道とCMSでバディとなるメンバーが確定したので、今回は課題研究の進捗状況の報告や今後の確認を行いました。それに加えて、お互いの研究や発表のデータをどの程度まで共有するか、発表の場面でお互いのデータを用いる場合のルールはどうするか等、共同研究を行う上で必要な知的財産権に関わる議論にも挑戦してみました。生徒たちはオンラインでの対話だけでなく、コミュニケーションツールを活用しながら、なんとか意思疎通を図ろうと頑張りました。

2024.08.21 北海道大学研修

8月21日(水)、北海道大学の研究室を訪問させていただき、先端科学研究を学ぶとともに大学院生の1日を体験できる北海道大学研修を実施しました。今年度は理学研究院にて、行木先生(数学)、吉田先生(物理)、鈴木先生(化学)、柁原先生(生物)の4研究室にお世話になりました。生徒たちは、専門的な講義や高校ではできない実験・実習を経験することができ、自然科学への興味・関心を高めるとともに、将来の自分の姿をイメージし、夢を持って進路を考える機会とすることができました。

2024.08.17 サイエンスファーム 2024

8月17日(土)酪農学園大学主催サイエンスファーム2024に、理数科3年生の2チームと理数科2年生の3チームが参加しました。3年生は、トルコアイス、ホタテの蛍光物質をテーマに昨年度取り組んだ内容を研究成果部門にて、2年生は、苔玉、エビの体色変化、褐色リンゴの脱色をテーマに現在取り組んでいる内容を構想部門にて口頭発表しました。質疑応答などにより様々な意見交換が行われ、3年生はこれまでの活動のまとめの機会として、2年生は今後の活動へのヒントを得る機会として、貴重な経験を積むことができました。

2024.08.16 中文連連携事業サイエンスワークショップ

8月16日(金)、本校を会場に、中文連との連携事業として、高校生の科学部員が進行役を務めるサイエンスワークショップが行われました。メインテーマは、「画用紙(ボール紙)1枚で、3階から卵を落としても割れない装置を作ろう」で、30名ほどの中学生が参加しました。異なる出身校の生徒たちがワンチームとなり、試行錯誤と意見交換を重ねながら時間いっぱい取り組み、7チーム中2チームが卵を割らないことに成功しました。高校生も司会や助言、準備から片付けの裏方など、スムーズに企画運営を行い、中学校と高校の科学を通した繋がりをつくることができました。

2024.08.08-09 理数科道内研修A・B

8月8日9日の1泊2日の日程で、理数科1年生を対象として、北海道をフィールドに森林と科学を学ぶ道内研修が行われました。生徒はAコースとBコースの2つに分かれ、外部講師の方に協力いただきながら施設訪問やフィールドワークにより、体験的・探究的に学びます。今年度、Aコースは訪問先を新規に開拓し、中川町ミュージアム、わっかりうむ、サロベツ湿原等、道北方面を巡るコース、Bコースは三笠博物館、十勝岳、東京大学演習林等富良野方面を巡るコースで実施しました。2日間生徒たちは疲れる様子も見せずに、植生観察やデータ収集などに意欲的に参加し、五感で森林と科学を学ぶ貴重な時間を過ごすことができました。

2024.08.07-08 令和6年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会(SSH全国大会)

8月7日・8日、神戸国際展示場にて行われたSSH全国大会に3年生理数科の研究チームが参加しました。発表テーマは、物理・工学分野の「角速度と重心がボトルフリップの成功条件に及ぼす影響について」で、2年生の時に取り組んだ課題研究の内容を取りまとめ、ポスター発表を行いました。残念ながら入賞には至りませんでしたが、多くの他校生徒が関心を寄せてくれる発表となり、生徒たちは貴重な経験を積むことができました。

2024.07.23 SSH運営指導委員会

7月23日(火)13:00~16:30の時間帯にSSH運営指導委員会が行われました。今回は各大学、研究機関等から11名の方に来校いただきました。はじめに、本校の課題研究中間発表をご参観いただき、その後発表の様子についてご助言いただきました。そして、今年度申請予定の本校SSHⅣ期(令和7~11年度)に向けてご意見をいただき、本校のSSH事業の今後に向けて活発な議論を行うことができました。議論の内容につきましては、令和6年度SSH研究開発報告書にて掲載する予定です。

2024.07.23 課題研究中間発表会

7月23日(火)13:25~15:15の時間帯に課題研究の中間発表会が行われました。発表者は理数科生徒10班39名、普通科の国際共同研究アカデミーで活動している生徒4班21名です。1年生でテーマを設定し、2年生で取り組んできた成果の中間まとめをここで発表し、大学や研究機関の方々、聴衆の理数科1年生や2年生から意見をもらう中で課題研究後半戦へのテコ入れを図ります。本校大ホールを会場とし、前半後半7ブースに分かれて発表・質疑を行いました。30度を超える暑い中、白熱した議論が行われました。

2024.07.18 Sustainable Future Earth(FV・Ⅱ)

7月18日(木)8:00~8:45の時間帯にFV・Ⅱ「Sustainable Future Earth」の生徒たちはオーストラリア・マレニー高校と2回目のオンラインミーティングを行いました。1回目のミーティングで課題となった「開発における生態系への影響」について、生徒たちはGISや航空写真を用いて自分たちの自然環境の今と昔を比較して調べてきたことを発表しました。札幌では田畑の住宅地への変化や森林の分断化が話題となり、オーストラリアではオビ・オビ・クリークにおけるカモノハシへの影響が話題となり、お互いの発表に対して質疑を重ねました。日本の生徒たちは慣れない英語の質問を協力して汲み取って、一生懸命返答する様子がありました。

教育相談に関わる研修会

7月17日放課後、教育相談の充実を図ることを目的に、教育相談研修会を実施しました。

講師として、北翔大学・北翔大学短期大学部学長である山谷敬三郎様に来校いただき、教育心理調査の活用方法を紹介していただき、実際に本校のクラスへのアセスメントをしていただきました。大学学長という重責を担われながら、現在も小学校から大学に至るまで、多くの集団や個人に想いを馳せ、アセスメントを行い、先生方に丁寧にアドバイスをされております。

研修会では、教員集団として生徒の変化にしっかりと目を配り、どのように生徒個人や集団に接し、成長させていくのか、詳細にご説明いただきました。

先生方からは「生徒理解に生かしていきたい」「学校祭が終わりこれから受験に本格的に向かう中で改めて個別の生徒の状況を確認した上で支援して行こうと思いました。」など、感想をいただきました。

今後も、様々な研究・研修等を通して、校内の教育相談体制を充実させていきます。

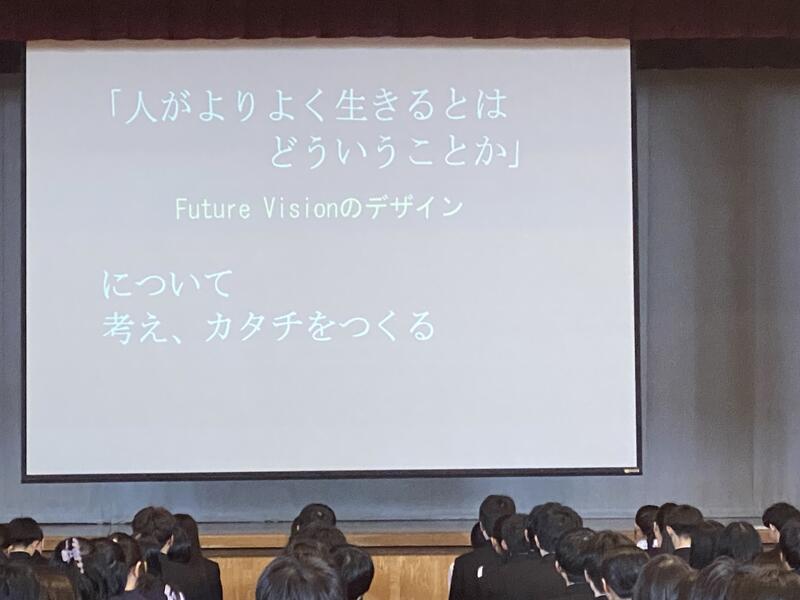

2024.7.18総合的な探究の時間「Future VisionⅠ」~探究の進め方~

令和6年7月18日(木)本校第二体育館において1学年を対象に「探究の進め方」についての講座が開講されま

した。

今回は 酪農学園大学農食環境学群循環農学類 教授 金本 吉泰 先生に講義していただきました。

探究活動を進めるに当たってのポイント、課題設定の方法からゴールまでの道筋についてとてもわかりやく講

義をしていただきました。これからの探究活動にとって非常に貴重な時間となりました。

気温が高い中、講師をしていただいた 金本 吉泰 先生 本当にありがとうございました。

○日本学生支援機構(JASSO)大学等奨学金の予約採用申込み(卒業生対象)について

○日本学生支援機構(JASSO)大学等奨学金の予約採用申込み(卒業生対象)について

2025年度に大学等へ進学を希望し、本校を卒業した年度の末日から申込みを行う日までの期間が2年以内の人で、6月の申込みで申込みをしていない人は、本校から日本学生支援機構大学等奨学金の予約採用への申込みをすることができます。

申込みを希望する人は、本校の事務室に申込関係書類一式を受け取りに来てください。なお、手続きの締め切りは、スカラネット入力が7月31日(水)、本校への書類提出の締め切りは8月1日(木)となっております。

お問い合わせ 日本学生支援機構大学等奨学金予約採用担当 金森

2024.07.04(木)FVⅡ『日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~』

2024.07.04(木)FVⅡ

講座12 Cultural Studies「日本から世界を包む風呂敷~日本文化は国境を越えて~」の第1回目の講座が開講されました。今回は一般財団法人 日本風呂敷文化協会の横山 芳恵先生とリモートでつないでの授業でした。横山先生の自己紹介の後、風呂敷の歴史文化、サイズ、素材、用途。基本の結び方、包み方、お作法等を動画を交えて教えていただきました。次回からは、横山先生が来校されて、直接講義をしていただける予定です。

国際共同研究アカデミー(1年生)②

7月6日(土)

国際共同研究アカデミー(1年生)の2回目の研修を実施しました。

今日は留学生TA(ティーチングアシスタント)を招いて英語を使ったコミュニケーションを学びました。

ALTからコミュニケーションに大切な要素を学んだ後は、グループごとに留学生TAにホームタウンのことや研究の内容などインタビューを行いました。最後に他のグループやTAに対して「This is Our TA」という英語プレゼンテーションを行いました。

第58回啓成祭案内

避難訓練

令和6年6月27日(木)

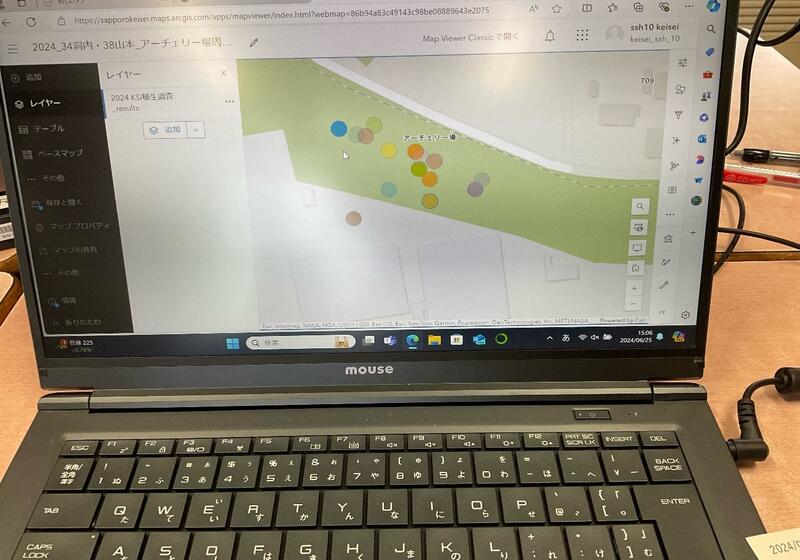

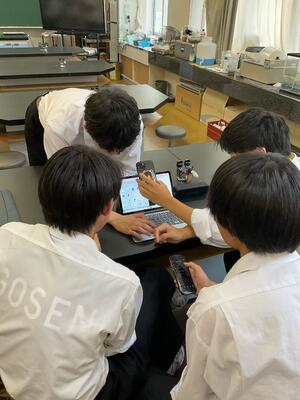

1年理数科 KSI・Ⅰ GIS研修

地理総合で学習したGISを科学研究のデータ分析や表現に応用するためのArc GIS実習をKSI・Ⅰの授業で行いました。

5時間目にあらかじめ用意されたデータを地図上で示す基本的な操作方法を学習し、Arc GISについて理解を深めました。

6時間目は以前の授業で調査した本校のアーチュリー場裏の植生データを利用して、植生データの主題図を作成しました。

はじめて扱うアプリケーションでしたが、短時間で操作のコツを掴み、各班デザインを工夫しながら主題図を完成させました。

2学年FV全体講演会

令和6年6月20日(木)6・7校時、2学年普通科の生徒を対象に本校第1体育館にて「探究を深める『対話型論証』」というテーマで北海道大学高等教育推進機構高等教育研究部助教の田中考平様より講演いただきました。

参加した2学年の生徒たちは昨年度の探究活動からさらに発展させ、今年度は2単位の探究活動(Future Vision II)に取り組んでいきます。そのスタートとして「探究上の問いとは何か」「対話型論証とは」などについて、実際に画像共有サイトに投稿されたポストを使った個人演習やグループワークなどを通して学びました。

講演会の最後に2年6組佐藤野々香さんから「今回学んだことを今後の探究に活かしたい」と感謝の意が述べられました。全体会の後で田中先生に質問をしに行く生徒もいて、実際に活動を進めていくための考え方が深まる良い機会になりました。

第3学年進路別講演会が開催されました

6月20日(木)6・7時間目に3年生向けの進路講演会が行われました。3年生が進路別に6つのコースに分かれ、予備校などの講師から希望進路実現に向けて、現状の説明やこれからの取り組みについてなどの話を聞きました。

講演では受験の最新情報や勉強方法に関するアドバイスなどがあり、生徒達はメモなどをとりながら熱心に話を聞いていました。

国際協同研究アカデミー(2年生)のオンラインミーティングを実施しました

今回はインドの連携校のCMSの生徒達とグループディスカッションを行い、課題研究のテーマについてお互いに意見交換を行いました。

英語に苦戦しながらプレゼンテーションを行い、様々な手段を駆使しながらコミュニケーションを取っていました。

ミーティング終盤には、雑談で盛り上がるグループもあり、充実したコミュニケーションタイムとなりました。

オーストラリア・マレーニー州立高校とのオンラインミーティングを実施しました

本校の探究活動「future vision」のプログラムである「sustainable future earth」の1回目のオンラインミーティングを実施しました。

このプログラムはオーストラリア クィーンズランド州 マレーニー州立高校と環境問題をテーマに、ディスカッションを行います。

本年度は身近な森や野生動物と人間生活の関係をテーマに5回のミーティングを計画しています。

今回はお互いの学校生活や隣接する自然環境を紹介し、質疑応答を行いました。

プレゼンテーション後にファシリテーターである、酪農学園大学の吉中教授にミニ講議と次回への宿題を出していただきました。

KSI・Ⅰ サイエンス英語

6月18日(土)3・4校時、本校理科室にて、1年生理数科KSI・Ⅰでは今年度第1回のサイエンス英語の授業が実施されました。今回のサイエンス英語は、北海道大学の留学生9名にTAとして生徒のグループに関わってもらいながら、金属精錬をテーマとして、英語イマージョンによる科学実験を行います。

はじめに、英語の専門用語について、ALTやグループのTAとアクティビティを通して学びました。次に、クジャク石から銅を取り出す演示実験が行われ、生徒たちはその精錬された物体が本当に金属かどうかを確かめる実験をTAと一緒に行いました。最後に、本日学んだ内容をまとめて発表する英語プレゼン練習に取り組みました。

生徒たちは、はじめは各グループに1人来てくれる留学生TAに緊張した様子も見せましたが、積極的かつ一生懸命に英語でコミュニケーションをとっていました。アクティビティや実験、プレゼン練習にもTAと楽しそうに取り組む様子が見られ、生徒たちの英語を活用することへのハードルが下がったのではないでしょうか。

1年生国際共同研究アカデミー

6月15日(土)9時から、本校理科室及びオンラインにて、1年生対象の国際共同研究アカデミーが開催されました。本アカデミーは、2年間のプログラムで、インドのシティ・モンテッソーリ・スクールの生徒との共同課題研究を行います。今年度の参加者は、札幌啓成高校30名、北見北斗高校4名、札幌開成中等教育学校10名、と他校からも多くの生徒が参加してくれています。

今回は、オンラインでのグループディスカッションや昨年アカデミーに在籍していた啓成3年生の研究発表を聞いて、「国際共同研究の意義」について考えたり、「科学研究とは何か」や「海外生徒との協働の楽しさや難しさ」を知ることができました。

2023年度さくらサイエンスプログラム活動レポート

国際青少年サイエンス交流事業「さくらサイエンス」の公式ホームページに2023年度の本校の活動レポートが掲載されました。

海外研修説明会が開催されました

6月11日(火)17:00から本校3階大ホールにて今年度の海外研修説明会が実施され、生徒保護者合わせて79名が参加しました。

はじめに今年度の国際交流の説明およびホストファミリーの募集、次いでマレーシア・オーストラリア研修についての説明があり、その後昨年度の海外研修(マレーシア・オーストラリア)に参加した4名の生徒へのインタビューが行われました。

その中では、参加を決めたきっかけや参加した上で苦労したことや、良かったこと、また自分が成長したことや将来の目標を見つけられたことなど、参加者ならではの実感に基づいた話が多く出ました。そして説明会の参加者に対して、海外研修への積極的な参加を呼びかけました。

最後にイングリッシュキャンプとカナダ研修についての説明、質疑応答が行われ、説明会は終了しました。

会の終了後も前年度の参加生徒がその場に残り、生徒や保護者から質問を受けていました。

総合的な探究の時間「講座オリエンテーション」2年生(5月23日)

令和6年5月明朝本校体育館にて、各講座の目的や内容を理解し、自身が取り組みたい探究テーマを考えることを目的に、講座オリエンテーションが行われました。Wellness・Liberal Arts・STEAM・Change・Cultural Studiesの大分類や、そこから分かれる各15講座についての説明がなされました。この後は教室に戻り、SSHアンケートとFVルーブリックに回答し、現在までの自身に身についた資質や能力について確認しました。その上で、最後に講座希望調査に取り組みました。

○日本学生支援機構(JASSO)大学等奨学金の予約採用申込み(卒業生対象)について

2025年度に大学等へ進学を希望する人で、本校を卒業した年度の末日から申込みを行う日までの期間が2年以内の人は、本校から日本学生支援機構大学等奨学金の予約採用への申込みをすることができます。

申込みを希望する人は、6月6日(木)以降、本校の事務室で申込関係書類一式を受け取りに来てください。なお、本校への書類提出の締め切りは7月1日(木)となっております。

お問い合わせ 日本学生支援機構大学等奨学金予約採用担当 金森

国際共同研究アカデミー(2年生)

5月9日(木)「国際共同研究アカデミー2023-25」の第14回が実施されました。本プログラムの2年生では、インド・CMSの生徒とともにオンラインミーティング等で議論を重ね、国際共同研究を進めていきます。他校からは、北見北斗高校、滝川高校、札幌開成高校の生徒さんも参加しています。今回は、北海道の生徒たちが考えた研究テーマをインド・CMSの高校生にプレゼンし、この議論をもとにしてインドと北海道のバディグループを決めていきます。北海道の生徒たちは接続トラブルやコミュニケーションのすれ違いに対応しながらも、一生懸命自分たちがやりたいことを伝えていました。

1年生SSHガイダンス

4月26日(金)1年生を対象とした「SSHガイダンス」が実施されました。本校SSHプログラムの概要説明とともに、昨年度「道外研修」に参加した2年生と「海外研修」や「国際共同研究アカデミー」に参加した3年生の研修報告が行われました。1年生はこれらのプログラムへの参加意欲を高めるきっかけにするとともに、今後の活動への見通しを持つことができました。1年生の各プログラム参加への興味について、事後アンケート結果の一部を掲載します。

FV・Ⅱオリエンテーション

4月25日(木)普通科2年生を対象とした「Future Vision Ⅱ」が実施されました。今回は、オリエンテーションとして、FV・Ⅱについての説明とともに、3年生の「アイヌと民族共生」の探究グループについての発表や3月に実施された「カナダ語学研修」の報告が行われました。その後生徒たちはワークシートに取り組み、1年間の探究学習を含めた自己の活動について振り返りつつ、2年生で取り組みたい探究テーマについて考える契機としました。

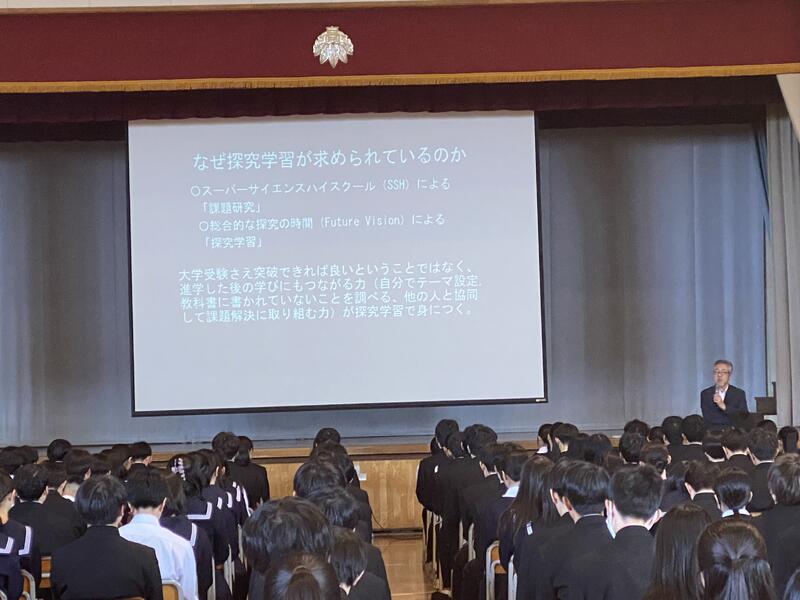

FV・Ⅰオリエンテーション

4月18日(木)普通科1年生を対象とした「Future Vision Ⅰ」が実施されました。今回は、オリエンテーションとして、「探究学習とは何か」についての説明が行われ、生徒たちは今後の見通しを持つことができました。また、探究学習に必要なコミュニケーションワークショップが行われ、生徒たちは議論するために必要なスキルのトレーニングを行うとともに、クラスのボーダーを超えた繋がりをつくることができました。

『高体連壮行会出場各部を全校で応援』5月10日

5月10日(金)の5・6校時に本校第1体育館で、生徒会主催の『高体連壮行会』

が行われました。

体育館に集まった生徒達の前に、それぞれのユニフォームを着た20の体育系部活

動の選手達が、吹奏楽曲の演奏に合わせて入場しました。

学校長と生徒会長による激励の言葉を受け、各部活動の選手達がステージに登壇し、

それぞれ大会に臨む決意表明と共に、これまで自分たちを支えてくれた顧問の先生や

保護者への感謝の気持ちを述べました。

書道部による『挑戦』の2文字が大きく飾られたステージ上では各部による気合い

の入った円陣や技のデモンストレーション、さらにはユニークなパフォーマンスなど

もあり、発表のたびに大きな拍手と歓声が起きていました。

各部の決意表明が終わると最後に選手と応援生徒が向かい合って、校歌を合唱し気

持ちを高めました。

高体連大会はすでに始まっており、体操部がすでに全道大会出場を決めています。

今後の各部の活躍に期待です。

様子は以下のファイルよりご覧ください。

自己分析ワークショップ(探求学習FutureVision) 5月14日

1年生を対象に、総合的な探究の時間(FV)の中で、「自己分析ワークショップ」を行いました。(株)地球はメリーゴーランド 田村睦美氏を講師に、人が持つ52の行動特性を示すカードを使用し、今の自分を表すカードをもとにグループ内で自己紹介するなど、自分や相手の強みや良さを知り、他者との違いを認め合う貴重な時間を過ごしました。最後は未来カードを選び、どのような大人になりたいかをグループ内で発表し、ワークショップを終えました。事後のアンケートから、自分の性格や他者の特性を理解し、将来の目標や行動計画を立てることができた。また、自分の長所や短所を把握し、コミュニケーション能力の重要性を再認識した等の感想がよせられました。

総合的な探究の時間「Future VisionⅠⅡ」

令和6年5月9日(木)本校体育館において「1・2年生合同Future Vision」が行われました。

2年生は、1年生に向けて昨年学習した探究学習の内容を発表し、これまでの学びを振り返りました。 一方、1年生は2年生との対話や発表を通じて、探究学習の見通しを得ると同時に、学校生活や学習の方法などについて先輩からアドバイスを受ける姿が見られました。 お互いが対話を通じて学ぶ貴重な機会となりました。

入学式

令和6年4月8日(月)本校体育館において「第59回入学式」が行われ、普通科・理数科合わせて320名が啓成高校に入学しました。在校生による校歌紹介が5年ぶりに復活しました。

終業式

3月22日(金)、終業式が行われ令和5年度が終了しました。終業式に先立って海外研修報告が行われ、マレーシア及びオーストラリアSSH研修とアルバータ州留学に参加した3組の生徒たちにより、海外での経験や学びが発表されました。終業式では学校長がどのような環境にあっても努力を続けることの大切さについて話し、生徒たちの新年度の活躍に応援を送りました。その後、離任式が行われ、啓成高校を去る5名の教職員が拍手の中見送られました。

卒業生合格体験講話

3月21日(木)1・2年生を対象に、卒業生合格体験講話がありました。29名の先輩が後輩のために集まってくれました。北大理系・文系・国公立理系・文系・私立理系・文系・看護・公務員・その他(芸術・体育)に分かれて実際に合格を決めた先輩から直接話しを聞く事ができました。在校生は実際に合格を決めた先輩の話をメモしたり、先輩にいくつも質問するなどしておりました。有益な情報を後輩に与えてくれる先輩達に感謝です。

3年担任による進路講話

3月19日(火)3・4校時、1年生と2年生を対象にそれぞれ3年生の担任による進路講話を実施しました。3年生がどのようにして進路実現を果たしたか。素直で、謙虚で、芯のある生徒。単語やリスニングについて。1冊の問題集を何周も身につくまでやる等々限られた時間の中ではありますが、大変貴重なお話をたくさんして下さいました。また、隣の人と相談して考える時間があったり、生徒からの質問にも答えて下さり、大変有意義な時間となりました。

カナダ留学生が帰国

3月16日、本校で6週間を過ごしたカナダ・アルバータ州の留学生アンドリアさんが最後の登校日を過ごして帰国しました。滞在中は、ホストファミリーやホームルームとなった2年2組のクラスメイト、また毎日のように練習に参加したバドミントン部の部員たちを始め、誰もが優しく話しやすかったおかげで、毎日楽しく過ごせたそうです。また様々な授業にも参加しましたが、特に日本史と書道の授業が楽しかったようです。本校の多くの生徒にとっても、同年代の外国の高校生と親しく接したことはかけがえのない思い出となりました。

カナダ語学研修

3月1日(金)から12日(火)までの12日間、札幌啓成高校カナダ語学研修がカナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバーにて行われ、本校1年生7名、2年生10名の合計17名が参加しました。研修中はESL(第2言語としての英語)専門の講師によりSDGsの様々な側面について学んだり、実際に町に出て関連施設を見学したり、ブリティッシュコロンビア大学や現地の高校を訪れて学生と交流しながら授業を体験したりするなど、大変有意義で刺激的な時間を過ごしました。研修の詳しい内容については本校HPの「国際理解教育」のサイトで読むことができます。

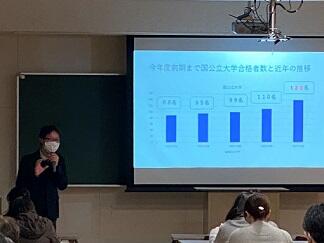

1学年保護者進路現況説明会

1学年保護者を対象に本校大ホールで進路現況説明会を開催しました。進路部長からは、今年度の本校第3学年の国公立大学出願状況および進路決定状況の報告、学年進路からは、第1学年の模試から見る学力状況について報告があり、その後は、ベネッセの江原大志さんより「第2学年へ向けての心構え」の演題でご講演いただきました。ご多忙の中、多くの保護者の皆様にご参加いただきました。

卒業式

3月1日(金)、第56回卒業証書授与式が挙行され、普通科270名、理数科40名、合計310名が本校を卒業しました。新型コロナウィルス感染症のため制約の多い高校生活でしたが、学校行事や部活動等、様々な面において「新しい日常」の確立に向けてリーダーシップを発揮した学年でした。国公立大学の前期試験の合格発表や後期試験を控え、まだ4月からの進路が決定していない生徒も多数いますが、約2万2千人を超える本校同窓生に加わり、今後の活躍が期待されます。

カナダ・アルバータ州からの留学生

「北海道・アルバータ州高校生交換留学促進事業」により2月5日(月)から3月15日(金)の間、カナダ・アルバータ州のエドモントン市にあるハリー・アインレー高校からアンドリア・ファンロークさんが来道し、本校生徒宅にホームステイしながら啓成高校に通っています。スポーツが得意で、カナダでは毎日フィギュアスケートの練習に打ち込んでいました。日本語や日本の音楽やアニメ等も好きで、日本での高校生活を大変楽しみにしています。

皆さん6週間の間よろしくお願いします。

さくらサイエンスプログラム

今年度も国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)からの指定を受け、国際科学交流事業「さくらサイエンスプログラム」により招へいしたインドとマレーシアの連携校の生徒と引率教員10名が1月29日(月)から2月4日(日)の間に本校を訪れ、様々な科学の交流活動を行いました。訪問中にはこの招へいに合わせて本校と札幌日大高校で開催された北海道インターナショナルサイエンスフェア(HISF)に参加したほか、初めて見る雪の中、北海道大学や酪農学園大学の研究室や博物館を訪れて最新の科学研究について知見を広げました。さらに期間中は本校生徒宅でのホームステイや授業に参加して生徒と交流したり、最終日は一緒に円山動物園を見学したりするなど、国や文化を越えた友好を育みました。

HISF行われる

2月1日(木)と2月2日(金)の2日間、北海道インターナショナルサイエンスフェア(HISF)を実施しました。1日目は本校が会場となり、全道から集まった約120名の高校生とインド、マレーシア、タイから今回来日した17名の高校生、北大大学院で研究を行う世界各国からの留学生17名が集まりました。1日目のメインイベントであるサイエンスチャレンジでは、25のグループに分けられた参加者たちが英語を使って知恵を出し合いながら70cmの幅に架ける橋を割り箸で制作し、どれくらいの重さに耐えられるか強度を競いました。また午後からは本校生とマレーシア、びインドの高校生による共同研究の発表も行われました。翌2月1日には、札幌日大高校が会場となり英語によるポスター発表やパネルディスカッションが行われました。参加者は2日間で英語を使ったグローバルな科学交流を満喫しました。

啓成学術祭

1月30日(火)午後、「ポリフォニックに響き合う空間をつくろう」のテーマのもと、1、2年生普通科生徒のFuture Vision(総合的な探究の時間)および理数科生徒の課題研究の集大成である啓成学術祭が行われました。当日は、22の教室を使用して1、2年生の普通科・理数科の生徒がミックスして集まった中で、個人やグループによる口頭発表、ポスター発表やワークショップなど、様々な形式で研究成果の発表が行われ、生徒たちは自分の発表に加えて、他の生徒の研究テーマや視点、また研究方法や発表技術などから多くの貴重な学びや気づきを得ることができました。自分が究めたい課題を長い時間をかけて発見し、調査や実験、考察を通して得た結果を効果的な方法で他者に伝える経験は、これからの人生を生きる中で不可欠な力となることは疑いありません。お忙しい中来校され参観いただきました保護者の皆様、大変ありがとうございました。

世界の架け橋養成事業(マレーシア)

北海道国際交流・協力総合センター主催の「高校生世界の架け橋養成事業」に本校2年生の齋藤諒藍さんが選考され,全道各地から来た8名の高校生と1月10日(水)から19日(金)までの間マレーシアを訪れて、文化や歴史や自然、また産業や国際協力等に関する研修を受けました。10日間の研修で特に印象に残ったことは、中華系の高校でマレーシアと中国の文化を教えてもらった時のことや、現地の高校生が3ヶ国語(マレー語、中国語、英語)喋れると聞いて驚いたことです。多民族国家であるマレーシアの日本とは大きく異なる状況を自分の目で見たことや、様々な人種の人々と交流した際にどの人もみな優しかったことからも特に大きな感銘を受けたそうです。

空手道部全国大会へ

1月17日(水)から釧路市で北海道高等学校空手道選抜大会が行われました。女子団体組手5人制において準決勝で北見柏陽高校に敗れたものの代表決定戦で別海高校に3勝2敗と勝利し、3月24日(日)から広島市で行われる全国大会への切符を手にしました。

SSHマレーシア海外研修報告②

5日目からはオールセインツの生徒と合同で、学校近隣の海岸でマイクロプラスチックのサンプル収集やマングローブ林の見学などを行いました。また7日目は東南アジア最高峰(4,095m)のキナバル山麓のビジターセンターや地上40メートルの吊り橋などを訪れ立体的に熱帯林を観察しました。またサバ州の環境保全のために活動する青年海外協力隊員の活動場所を訪れ、植林体験にも参加しました。最終日は近隣の島までボートで渡り、サンゴや熱帯魚などを観察しました。生徒たちは日本では見られない物、体験できないこと満載の行程から多くの学びや気づきを得て、真冬の北海道に無事に戻ってきました。