NEWS&TOPICS

中文連連携事業サイエンスワークショップ

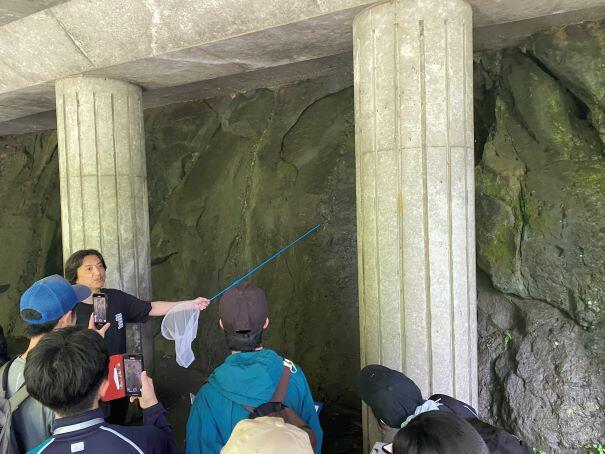

8月20日(水)、本校を会場に、中文連との連携事業として、高校生の科学部員が進行役を務めるサイエンスワークショップが行われました。今年のテーマは「虫取りの楽しさと同定」で、25名ほどの中学生が参加しました。異なる出身校の生徒と高校生たちがチームとなり、見つけた昆虫を図鑑で意見交換しながら同定し、全員で野幌森林公園の昆虫マップ作成に取り組みました。高校生も司会や助言、準備から片付けの裏方など、スムーズに企画運営を行い、中学校と高校の科学を通した繋がりをつくることができました。

令和7年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会(SSH全国大会)

8月6日・7日、神戸国際展示場にて行われたSSH全国大会に2年生理数科の研究チームが参加しました。発表テーマは、地学分野の「北海道北部下川町の植物化石の分類と産出から当時の植生を考える」で、科学部上野さんが北海道博物館成田学芸員と取り組んだ研究の内容を取りまとめ、ポスター発表を行いました。多くの方々が関心を寄せてくれる発表となり、生徒たちは貴重な経験を積むことができました。

北海道大学研修

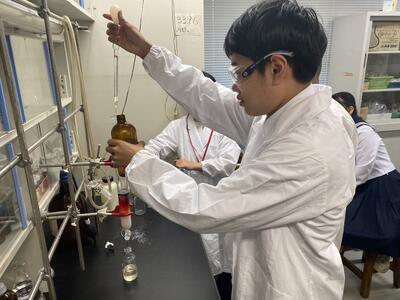

8月19日(火)、先端科学研究や研究生活について知るために、北海道大学の研究室を訪問させていただく北海道大学研修を実施しました。

今年度は理学研究院にて、吉田先生(物理)、鈴木先生(化学)、黒岩先生(生物)の3研究室にお世話になりました。生徒たちは、専門的な講義や高校ではできない実験・実習を経験するとともに、将来の大学生活をイメージすることができました。

午後は、北海道大学博物館を見学し、科学への興味・関心を広げるとともに、各学部の先端研究を知ることができました。

夏の野幌森林公園を散策しました

8月20日(水)

国際共同研究アカデミーの1年生(札幌啓成高校と厚別高校)とSustainable Future earth の2年生が野幌森林公園を散策しました。

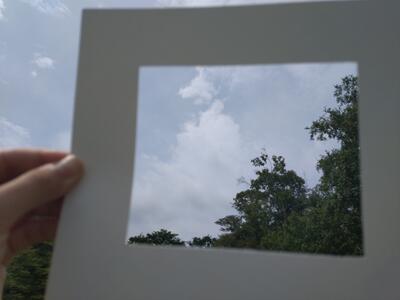

国際共同研究アカデミーの生徒は、自然観察を行いました。身近な自然を観察、体感し、今後の課題研究につなげていきます。また、「森の美術館」というネイチャーアクティビティーで観察と表現活動も行いました。

Sustainable future earth の生徒は、足跡調査と生物調査を行いました。調査結果をもとに、身近な自然について考え、オーストラリア・マレーニー高校の生徒と生態系について考えていきます。

天気が心配でしたが、充実した散策となりました。

理数科道内研修

8月5日6日の1泊2日の日程で、理数科1年生を対象として、北海道をフィールドとして学ぶ道内研修が行われました。今年度のテーマは北海道の成り立ち、北海道の植生、農業土木です。1日目は夕張市滝の上公園、シューパロ湖ダム、三笠市立博物館、三段の滝を巡って大雪青少年交流の家にて宿泊し、2日目は十勝岳、北海頭首工と北海幹線、幌向湿原にて調査や見学を行いました。2日間生徒たちは疲れる様子も見せずに、専門家の話に耳を傾け、観察やデータ収集などに意欲的に参加し、北海道のフィールドを活かした貴重な学びを得ることができました。

サイエンスファーム 2025

8月2日(土)酪農学園大学主催サイエンスファーム2025に、理数科3年生の1チームと2年生理数科・普通科の4チームが参加しました。3年生は、褐色リンゴの色を元に戻す課題研究を研究成果部門にて、2年生は、コケの生育、糞からニオイ成分抽出、カメムシの音に対する行動、廃棄食材からのメタン生成をテーマに現在取り組んでいる内容を構想部門にて口頭発表しました。質疑応答などにより様々な意見交換が行われ、3年生はこれまでの活動のまとめの機会として、2年生は今後の活動へのヒントを得る機会として、貴重な経験を積むことができました。

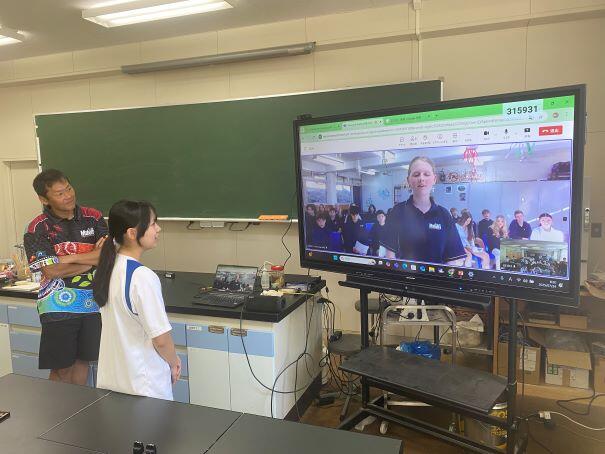

2年生国際共同研究アカデミー

7月24日(木)13時、本校理科室にて、2年生を対象とした国際共同研究アカデミーが開催されました。このアカデミーは2年間のプログラムで、インドのシティ・モンテッソーリ・スクール(CMS)の生徒たちと共同で課題研究を進めます。今回は、バディとなるCMSの生徒たちとの初めての顔合わせの機会となりました。Zoomを通じてお互いの研究テーマを共有した後、今後の共同研究の方向性について活発な話し合いが行われました。生徒たちはSNSに加え、オンラインでの連絡手段も確認し、コミュニケーションの基盤を確立しました。今後は、次回のミーティングに向けて研究を進めつつ、SNSを通じて定期的に情報共有を行っていきます。

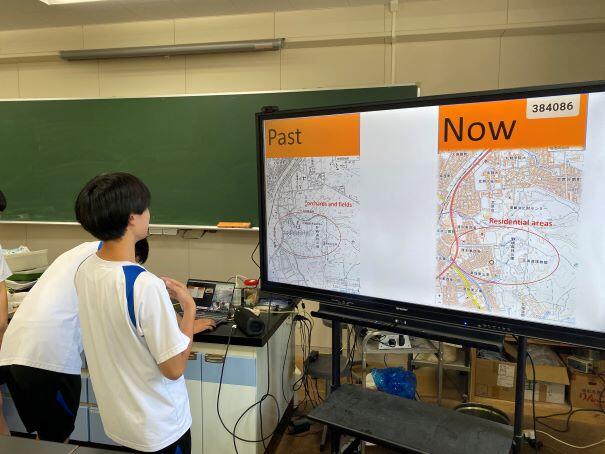

Sustainable Future Earth(FV・Ⅱ)

7月24日(木)の7時55分から8時45分にかけて、FV・Ⅱ「Sustainable Future Earth」の生徒たちが、オーストラリアのマレニー高校と2回目のオンラインミーティングを行いました。前回のミーティングで課題として挙がった「開発における生態系への影響」について、今回は生徒たちがGISや過去の写真を用いて、それぞれの地域の自然環境の過去と現在の比較調査結果を発表しました。本校の生徒たちは野幌森林公園周辺の変遷について、一方オーストラリアの生徒たちはオビ・オビ・クリークにおけるカモノハシへの影響について発表。酪農学園大学の吉中教授からの助言もいただきながら、お互いの発表内容における共通点と相違点について活発な話し合いが行われました。

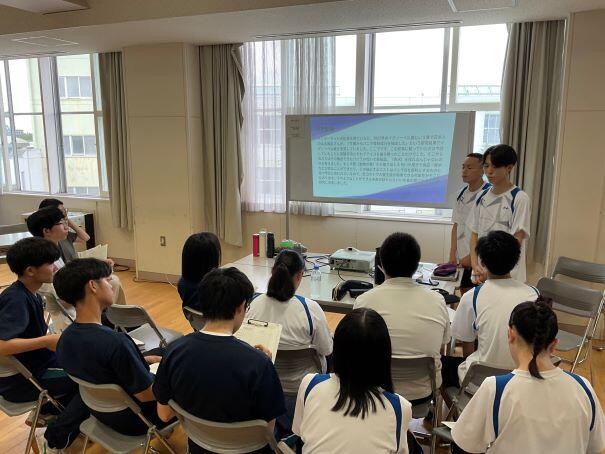

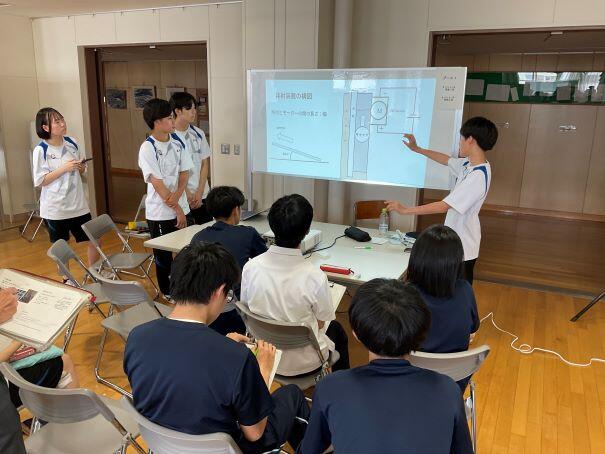

令和7年度課題研究中間発表会・第1回運営指導委員会

7月22日(火)に、課題研究中間発表会を実施しました。理数科の生徒40名(10班)と、普通科の国際共同研究アカデミーで活動する生徒26名(6班)が発表を行いました。この発表会は、1年生で設定したテーマをもとに、2年生で取り組んできた研究成果の中間まとめを発表する場です。大学や研究機関の方々、そして聴講している理数科の1・2年生から意見をもらうことで、課題研究の後半戦に弾みをつけます。本校大ホールを会場に、発表会は前半と後半に分かれ、8つのブースで発表と質疑応答が行われました。30度を超える暑さにもかかわらず、白熱した議論が交わされました。

また、発表会と同時進行でSSH運営指導委員会も開催されました。今回は、各大学や研究機関から6名の方々にお越しいただきました。課題研究中間発表の視察に加え、今年度再申請予定のSSHⅣ期(令和8〜13年度)に向けても貴重なご意見をいただき、本校のSSH事業の今後について活発な議論を行うことができました。今回の議論の内容は、令和7年度SSH研究開発報告書に掲載する予定です。

2025 啓成祭 -2日目-

7月12日(土)啓成祭が無事終了しました。

啓成祭2日目は、一般公開でした。たくさんの方々にお越しいただきました。

後夜祭の花火で第59回の啓成祭を締めくくりました。