NEWS&TOPICS

2024.08.23 国際共同研究アカデミー(1年)兼Sustainable Future Earth(FV・Ⅱ)

8月23日(金)、インド・CMSと共同研究を行う国際共同研究アカデミー(1年生を対象)とオーストラリア・マレニー高校と人と自然の共生をテーマに共同研究を行うSustainable Future Earthの合同調査活動を実施しました。野幌森林公園内の遊歩道と瑞穂池をフィールドに、図鑑を片手に森林を学ぶ研修、定点カメラ調査、水棲生物の調査を行いました。1年生は環境への理解を深めるとともに、このような調査活動を経験しながら自分たちの国際共同課題研究のテーマを考えていきます。2年生は、これらのデータを収集・分析し、マレニー高校との共同研究を進めていきます。

2024.08.22 国際共同研究アカデミー(2年)

8月22日(木)、インド・CMSと共同研究を行う国際共同研究アカデミーが行われました。日程が合わずに、今回は札幌開成、滝川、北見北斗の高校生は不参加のため、CMSと札幌啓成高校の生徒による議論です。前回までで、北海道とCMSでバディとなるメンバーが確定したので、今回は課題研究の進捗状況の報告や今後の確認を行いました。それに加えて、お互いの研究や発表のデータをどの程度まで共有するか、発表の場面でお互いのデータを用いる場合のルールはどうするか等、共同研究を行う上で必要な知的財産権に関わる議論にも挑戦してみました。生徒たちはオンラインでの対話だけでなく、コミュニケーションツールを活用しながら、なんとか意思疎通を図ろうと頑張りました。

2024.08.21 北海道大学研修

8月21日(水)、北海道大学の研究室を訪問させていただき、先端科学研究を学ぶとともに大学院生の1日を体験できる北海道大学研修を実施しました。今年度は理学研究院にて、行木先生(数学)、吉田先生(物理)、鈴木先生(化学)、柁原先生(生物)の4研究室にお世話になりました。生徒たちは、専門的な講義や高校ではできない実験・実習を経験することができ、自然科学への興味・関心を高めるとともに、将来の自分の姿をイメージし、夢を持って進路を考える機会とすることができました。

2024.08.17 サイエンスファーム 2024

8月17日(土)酪農学園大学主催サイエンスファーム2024に、理数科3年生の2チームと理数科2年生の3チームが参加しました。3年生は、トルコアイス、ホタテの蛍光物質をテーマに昨年度取り組んだ内容を研究成果部門にて、2年生は、苔玉、エビの体色変化、褐色リンゴの脱色をテーマに現在取り組んでいる内容を構想部門にて口頭発表しました。質疑応答などにより様々な意見交換が行われ、3年生はこれまでの活動のまとめの機会として、2年生は今後の活動へのヒントを得る機会として、貴重な経験を積むことができました。

2024.08.16 中文連連携事業サイエンスワークショップ

8月16日(金)、本校を会場に、中文連との連携事業として、高校生の科学部員が進行役を務めるサイエンスワークショップが行われました。メインテーマは、「画用紙(ボール紙)1枚で、3階から卵を落としても割れない装置を作ろう」で、30名ほどの中学生が参加しました。異なる出身校の生徒たちがワンチームとなり、試行錯誤と意見交換を重ねながら時間いっぱい取り組み、7チーム中2チームが卵を割らないことに成功しました。高校生も司会や助言、準備から片付けの裏方など、スムーズに企画運営を行い、中学校と高校の科学を通した繋がりをつくることができました。

2024.08.08-09 理数科道内研修A・B

8月8日9日の1泊2日の日程で、理数科1年生を対象として、北海道をフィールドに森林と科学を学ぶ道内研修が行われました。生徒はAコースとBコースの2つに分かれ、外部講師の方に協力いただきながら施設訪問やフィールドワークにより、体験的・探究的に学びます。今年度、Aコースは訪問先を新規に開拓し、中川町ミュージアム、わっかりうむ、サロベツ湿原等、道北方面を巡るコース、Bコースは三笠博物館、十勝岳、東京大学演習林等富良野方面を巡るコースで実施しました。2日間生徒たちは疲れる様子も見せずに、植生観察やデータ収集などに意欲的に参加し、五感で森林と科学を学ぶ貴重な時間を過ごすことができました。

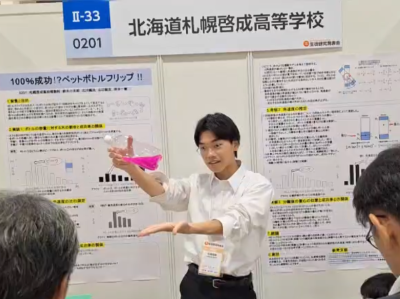

2024.08.07-08 令和6年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会(SSH全国大会)

8月7日・8日、神戸国際展示場にて行われたSSH全国大会に3年生理数科の研究チームが参加しました。発表テーマは、物理・工学分野の「角速度と重心がボトルフリップの成功条件に及ぼす影響について」で、2年生の時に取り組んだ課題研究の内容を取りまとめ、ポスター発表を行いました。残念ながら入賞には至りませんでしたが、多くの他校生徒が関心を寄せてくれる発表となり、生徒たちは貴重な経験を積むことができました。

2024.07.23 SSH運営指導委員会

7月23日(火)13:00~16:30の時間帯にSSH運営指導委員会が行われました。今回は各大学、研究機関等から11名の方に来校いただきました。はじめに、本校の課題研究中間発表をご参観いただき、その後発表の様子についてご助言いただきました。そして、今年度申請予定の本校SSHⅣ期(令和7~11年度)に向けてご意見をいただき、本校のSSH事業の今後に向けて活発な議論を行うことができました。議論の内容につきましては、令和6年度SSH研究開発報告書にて掲載する予定です。

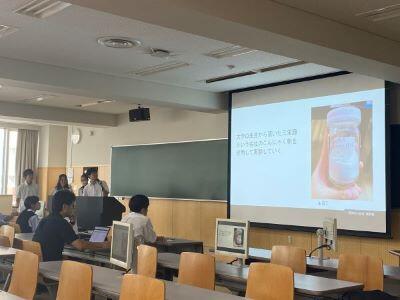

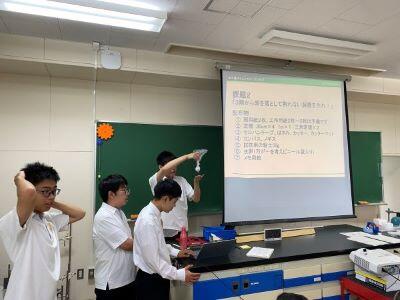

2024.07.23 課題研究中間発表会

7月23日(火)13:25~15:15の時間帯に課題研究の中間発表会が行われました。発表者は理数科生徒10班39名、普通科の国際共同研究アカデミーで活動している生徒4班21名です。1年生でテーマを設定し、2年生で取り組んできた成果の中間まとめをここで発表し、大学や研究機関の方々、聴衆の理数科1年生や2年生から意見をもらう中で課題研究後半戦へのテコ入れを図ります。本校大ホールを会場とし、前半後半7ブースに分かれて発表・質疑を行いました。30度を超える暑い中、白熱した議論が行われました。

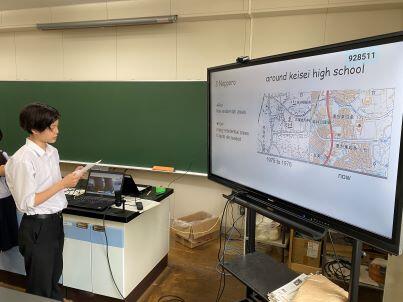

2024.07.18 Sustainable Future Earth(FV・Ⅱ)

7月18日(木)8:00~8:45の時間帯にFV・Ⅱ「Sustainable Future Earth」の生徒たちはオーストラリア・マレニー高校と2回目のオンラインミーティングを行いました。1回目のミーティングで課題となった「開発における生態系への影響」について、生徒たちはGISや航空写真を用いて自分たちの自然環境の今と昔を比較して調べてきたことを発表しました。札幌では田畑の住宅地への変化や森林の分断化が話題となり、オーストラリアではオビ・オビ・クリークにおけるカモノハシへの影響が話題となり、お互いの発表に対して質疑を重ねました。日本の生徒たちは慣れない英語の質問を協力して汲み取って、一生懸命返答する様子がありました。