NEWS&TOPICS

高体連・高野連 壮行会

5月9日(金)の5,6時間目に、生徒会主催の高体連・高野連の壮行会を行いました。

体育館に集まった生徒の中を、それぞれのユニフォーム姿の選手たちが吹奏楽局の演奏に合わせて入場しました。

主幹教諭と生徒会長からの激励の後、選手たちが部活動ごとに登壇し、決意表明や保護者・先生方への感謝の気持ちを述べました。

決意表明後は選手と応援生徒が向かい合って校歌を歌い、気持ちを高めました。

頑張れ啓成!

生徒総会

5月7日(水)、令和7年度生徒総会が行われ、生徒会や各委員会の活動計画や行事について審議が行われました。とりわけ啓成祭と体育祭に関しては積極的な議論が行われ、学校生活をより有意義なものにしたいという生徒たちの熱意を感じることができました。

森林学習(KSI生物基礎)

4月25日(金)

啓成高校のアーチェリー場付近の森林で春の植物や樹木の観察を行いました。

啓成高校では、春~秋に、1年生の生物基礎の授業の時間で樹木の同定や季節の植物を観察を行っています。

特に、理数科の生徒は身近な植物を観察した後に、道内研修で森林についてさらに理解を深めていきます。

1学年レクリエーション

4月28日(月)の5,6時間目に1学年レクリエーションを行いました。

クラス対抗のピンポン球リレーやクイズ大会などのゲームを通して、クラスと学年全体の親睦を深めました。

企画・運営には、1~8組の各クラスの代表委員が尽力しました。

SSHガイダンス

4月25日(金)6時間目、新1年生を対象にSSH(スーパーサイエンスハイスクール)に関するガイダンスを行いました。

札幌啓成高校でのSSHとしてのこれまでの取り組み、先輩方の学びの成果を聞きました。

令和7年度は、SSH経過措置のため活動の幅が狭まりますが、普通科・理数科共通で行う森林学習(KSI生物基礎)、理数科の道内研修、北大研修、国際共同アカデミー、北海道インターナショナルサイエンスフェア(HISF)、そして総合的な探究の時間として行っているFVと併せて、啓成ならではの取り組みを進めていく予定です。

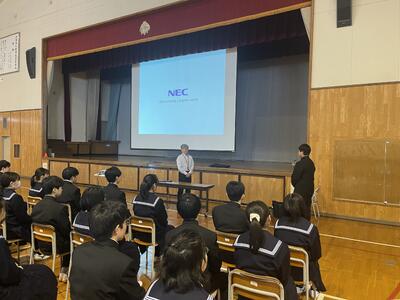

情報モラル教室(1年生対象)

4月16日(水)、1年生を対象に「情報モラル教室」を実施いたしました。生徒のみなさんは、安心安全なインターネットの使い方やSNSの使用について学ぶことができました。

新入生オリエンテーション

4月9日(水)

新入生を対象に、午前は学年集会、午後は対面式・生徒会入会式を行いました。

午前は、60期生・1学年として良いスタートを切れるように、体育館で学年集会を行いました。集会では、アイスブレイクを行いました。1~8組をシャッフルし、誕生月など共通する項目でグループをつくり、生徒間の交流を図りました。その後、新入生は学年主任、教務部、進路指導部、生徒指導部の各担当教員からの講話を聞き、これから高校生活を送るうえでのルールや目標を確認しました。

午後は、生徒会執行部による対面式・生徒会入会式を実施しました。

啓成高校の学校生活、行事について生徒会執行部と放送局から紹介がありました。

部活動紹介では、文化部・運動部の先輩方が、各部活の魅力を発信してくれました。

4月10日~部活動見学がスタートしますので、新入生の皆さんは気になった部活動の活動場所へ足を運んでみてください。

第60回 入学式

4月8日(火)13:30より本校体育館にて第60回入学式が行われました。

320名の生徒が無事入学を許可され、晴れて本校の一員となりました。

在校生・教職員一同心より歓迎いたします。

式では、本校の吹奏楽局が歓迎の意を込め、入退場曲を演奏しました。また、式の終了後には吹奏楽局の演奏のもと、合唱部、音楽授業選択者、教職員による校歌披露が行われました。

令和7年度 着任式・始業式

4月8日(火)本校体育館にて令和7年度着任式・始業式が行われました。

着任式では、10名の新しい先生方をお迎えし、それぞれの先生方から一言を頂きました。

始業式では、校長先生より3月に全国大会に出場した各部活動の生徒たちの労いの言葉とともに、これからも感謝の気持ちを忘れず、部活動をがんばってほしいというお話がありました。

また、新たな1年も貴重な啓成高校生活を特別なものにしてほしいと生徒たちにメッセージが送られました。

卒業生進路(合格者)講話

今年度、進路実現を果たした3年生の話を聞くことで進路意識を高めてもらうことを目的とした「卒業生進路(合格者)講話」が3月21日に実施されました。この日は道内外の国公立大学・私立大学に合格した33名の卒業生が来校し、後輩の1・2年生たちに合格を勝ち取った勉強方法やノウハウを話しました。