NEWS&TOPICS

中文連連携事業サイエンスワークショップ

8月20日(水)、本校を会場に、中文連との連携事業として、高校生の科学部員が進行役を務めるサイエンスワークショップが行われました。今年のテーマは「虫取りの楽しさと同定」で、25名ほどの中学生が参加しました。異なる出身校の生徒と高校生たちがチームとなり、見つけた昆虫を図鑑で意見交換しながら同定し、全員で野幌森林公園の昆虫マップ作成に取り組みました。高校生も司会や助言、準備から片付けの裏方など、スムーズに企画運営を行い、中学校と高校の科学を通した繋がりをつくることができました。

令和7年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会(SSH全国大会)

8月6日・7日、神戸国際展示場にて行われたSSH全国大会に2年生理数科の研究チームが参加しました。発表テーマは、地学分野の「北海道北部下川町の植物化石の分類と産出から当時の植生を考える」で、科学部上野さんが北海道博物館成田学芸員と取り組んだ研究の内容を取りまとめ、ポスター発表を行いました。多くの方々が関心を寄せてくれる発表となり、生徒たちは貴重な経験を積むことができました。

北海道大学研修

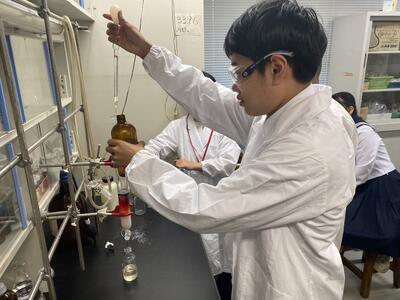

8月19日(火)、先端科学研究や研究生活について知るために、北海道大学の研究室を訪問させていただく北海道大学研修を実施しました。

今年度は理学研究院にて、吉田先生(物理)、鈴木先生(化学)、黒岩先生(生物)の3研究室にお世話になりました。生徒たちは、専門的な講義や高校ではできない実験・実習を経験するとともに、将来の大学生活をイメージすることができました。

午後は、北海道大学博物館を見学し、科学への興味・関心を広げるとともに、各学部の先端研究を知ることができました。

夏の野幌森林公園を散策しました

8月20日(水)

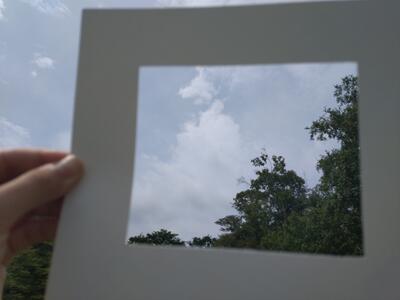

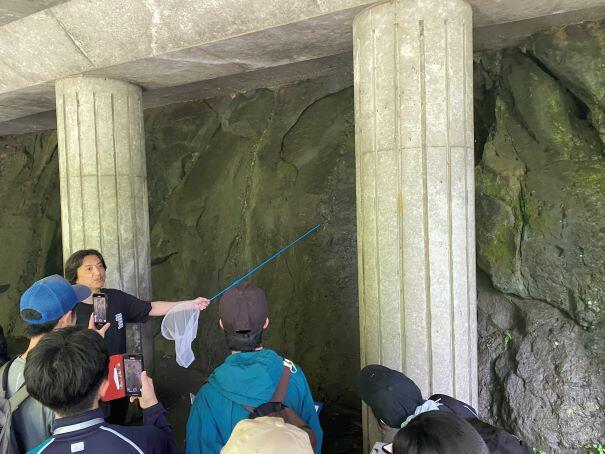

国際共同研究アカデミーの1年生(札幌啓成高校と厚別高校)とSustainable Future earth の2年生が野幌森林公園を散策しました。

国際共同研究アカデミーの生徒は、自然観察を行いました。身近な自然を観察、体感し、今後の課題研究につなげていきます。また、「森の美術館」というネイチャーアクティビティーで観察と表現活動も行いました。

Sustainable future earth の生徒は、足跡調査と生物調査を行いました。調査結果をもとに、身近な自然について考え、オーストラリア・マレーニー高校の生徒と生態系について考えていきます。

天気が心配でしたが、充実した散策となりました。

理数科道内研修

8月5日6日の1泊2日の日程で、理数科1年生を対象として、北海道をフィールドとして学ぶ道内研修が行われました。今年度のテーマは北海道の成り立ち、北海道の植生、農業土木です。1日目は夕張市滝の上公園、シューパロ湖ダム、三笠市立博物館、三段の滝を巡って大雪青少年交流の家にて宿泊し、2日目は十勝岳、北海頭首工と北海幹線、幌向湿原にて調査や見学を行いました。2日間生徒たちは疲れる様子も見せずに、専門家の話に耳を傾け、観察やデータ収集などに意欲的に参加し、北海道のフィールドを活かした貴重な学びを得ることができました。

サイエンスファーム 2025

8月2日(土)酪農学園大学主催サイエンスファーム2025に、理数科3年生の1チームと2年生理数科・普通科の4チームが参加しました。3年生は、褐色リンゴの色を元に戻す課題研究を研究成果部門にて、2年生は、コケの生育、糞からニオイ成分抽出、カメムシの音に対する行動、廃棄食材からのメタン生成をテーマに現在取り組んでいる内容を構想部門にて口頭発表しました。質疑応答などにより様々な意見交換が行われ、3年生はこれまでの活動のまとめの機会として、2年生は今後の活動へのヒントを得る機会として、貴重な経験を積むことができました。

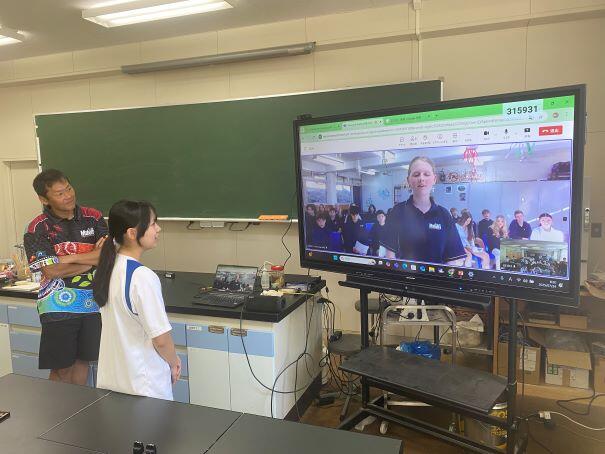

2年生国際共同研究アカデミー

7月24日(木)13時、本校理科室にて、2年生を対象とした国際共同研究アカデミーが開催されました。このアカデミーは2年間のプログラムで、インドのシティ・モンテッソーリ・スクール(CMS)の生徒たちと共同で課題研究を進めます。今回は、バディとなるCMSの生徒たちとの初めての顔合わせの機会となりました。Zoomを通じてお互いの研究テーマを共有した後、今後の共同研究の方向性について活発な話し合いが行われました。生徒たちはSNSに加え、オンラインでの連絡手段も確認し、コミュニケーションの基盤を確立しました。今後は、次回のミーティングに向けて研究を進めつつ、SNSを通じて定期的に情報共有を行っていきます。

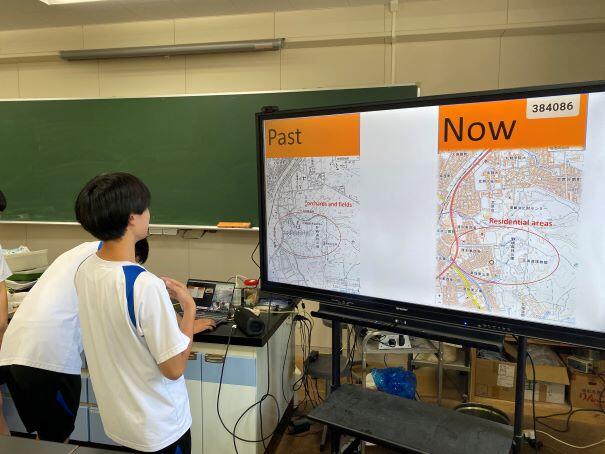

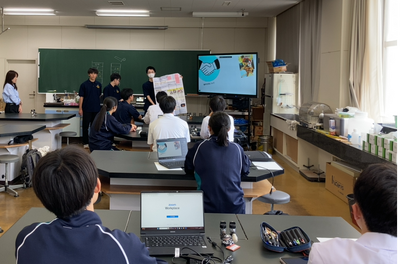

Sustainable Future Earth(FV・Ⅱ)

7月24日(木)の7時55分から8時45分にかけて、FV・Ⅱ「Sustainable Future Earth」の生徒たちが、オーストラリアのマレニー高校と2回目のオンラインミーティングを行いました。前回のミーティングで課題として挙がった「開発における生態系への影響」について、今回は生徒たちがGISや過去の写真を用いて、それぞれの地域の自然環境の過去と現在の比較調査結果を発表しました。本校の生徒たちは野幌森林公園周辺の変遷について、一方オーストラリアの生徒たちはオビ・オビ・クリークにおけるカモノハシへの影響について発表。酪農学園大学の吉中教授からの助言もいただきながら、お互いの発表内容における共通点と相違点について活発な話し合いが行われました。

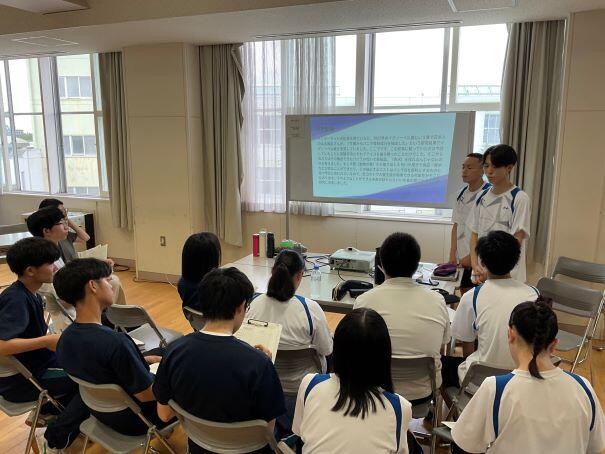

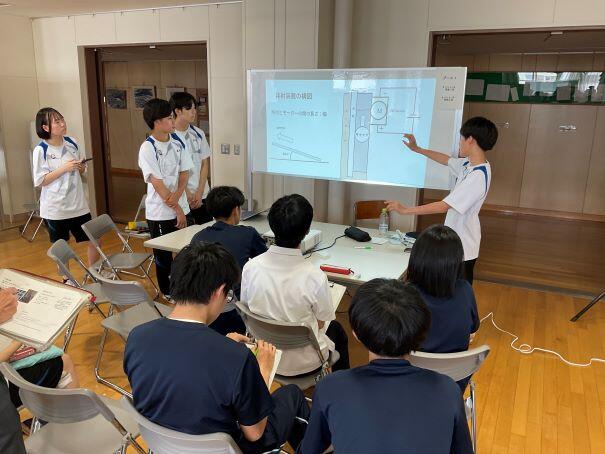

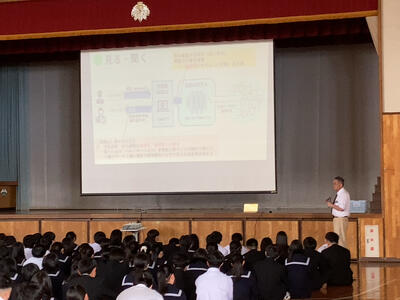

令和7年度課題研究中間発表会・第1回運営指導委員会

7月22日(火)に、課題研究中間発表会を実施しました。理数科の生徒40名(10班)と、普通科の国際共同研究アカデミーで活動する生徒26名(6班)が発表を行いました。この発表会は、1年生で設定したテーマをもとに、2年生で取り組んできた研究成果の中間まとめを発表する場です。大学や研究機関の方々、そして聴講している理数科の1・2年生から意見をもらうことで、課題研究の後半戦に弾みをつけます。本校大ホールを会場に、発表会は前半と後半に分かれ、8つのブースで発表と質疑応答が行われました。30度を超える暑さにもかかわらず、白熱した議論が交わされました。

また、発表会と同時進行でSSH運営指導委員会も開催されました。今回は、各大学や研究機関から6名の方々にお越しいただきました。課題研究中間発表の視察に加え、今年度再申請予定のSSHⅣ期(令和8〜13年度)に向けても貴重なご意見をいただき、本校のSSH事業の今後について活発な議論を行うことができました。今回の議論の内容は、令和7年度SSH研究開発報告書に掲載する予定です。

2025 啓成祭 -2日目-

7月12日(土)啓成祭が無事終了しました。

啓成祭2日目は、一般公開でした。たくさんの方々にお越しいただきました。

後夜祭の花火で第59回の啓成祭を締めくくりました。

2025 啓成祭 -1日目-

7月11日(金) 第59回 啓成祭 1日目

啓成祭1日目は、啓成高校の生徒のみを対象に実施しました。玄関には学級旗24枚、玄関ホールにはステンドグラス24作品が展示され、学校祭の雰囲気を彩りました。

連日暑い日が続く中、ステージ発表、クラス展示、模擬店、有志発表、部局発表と、生徒たちは頑張って準備してきました。その成果をお互いに楽しむ一日となりました。

交通安全教室を行いました。

6月27日(金)、全学年対象に「スケアード・ストレート教育技法による自転車交通安全教室」を実施いたしました。スタントマンの方の実演をとおして、生徒のみなさんは違反行為が交通事故に直結することを学ぶことができました。今後も、自転車ルールの遵守とマナー向上に取り組みましょう。

進路講演会(進路学習)

進路講演会を実施しました。

1年生は、6月17日(火)6,7時間目に、四谷学院の方を講師に迎えて進路講演を行いました。学問分野にどのようなものがあるのか?について、自分の興味関心を進路につなげた予備校生の例などの話を聞き、文理科目選択のヒントを得ました。

2年生は、6月19日(木)6,7時間目に、進路別講演会を実施しました。

大学(国公立・私立)進学、専門学校、看護といった生徒が希望したコースに分かれ、各学校の講師の先生からお話を聞きました。

自分の興味関心、将来に関わる学校の話を具体的に聞いて進路意識を高める機会としました。

国際共同研究アカデミー①

6月14日(土)札幌啓成高校を会場に国際共同研究アカデミーの第1回目(オンラインと対面のハイブリッド)を実施しました。

今年度は、厚別高校、北見北斗高校、滝川高校から生徒の参加がありました。

第1回目は、開校式の後、「課題研究とは何か?」「国際共同とは何か?」について学びました。

先輩アカデミー生から課題研究での取り組み発表もあり、これからの活動のイメージもつかみました。

植生観察学習①

6月12日(木)の5,6校時に、理数科1年生を対象に植生観察学習①を行いました。

北海道博物館・学芸員の成田先生に植生と地学の分野を融合した授業をしていただきました。

生物基礎で学習した植生の内容を振り返りながら、過去の環境を知る手がかりとなる「化石」についても学びました。

生徒達は、校舎裏のアーチェリー場で樹木を観察し、図鑑を用いて葉の形状から樹木の同定をしました。

その後、葉の形状(ギザギザがあるか・ないか)を用いて平均気温を算出できるということを学び、植物化石でも同様のことができることも学びました。

3学年進路講演会

6月12日(木)の5校時に、第3学年を対象とした進路講演会を実施しました。

今回は、札幌千秋庵株式会社 代表取締役社長 中西克彦 氏を講師にお迎えし、「キャリアドリフトによるキャリア形成〜商社パーソンから老舗菓子企業の社長になるまで〜」という演題でご講演いただきました。

講演では、ご自身のこれまでのキャリアや経験を具体的にお話しいただき、生徒一人ひとりが自分の「やりたいこと」をしっかりと持ち、それに向かって進むことの大切さを伝えてくださいました。「進路は一つではなく、柔軟に変化していくもの」というメッセージは、生徒たちにとって将来を考える上で大きな励みとなりました。

中西様、貴重なお話をありがとうございました。

海外研修説明会

6月10日(火)17: 00から本校3階大ホールにて今年度の海外研修説明会が実施され、生徒・保護者合わせて66名が参加しました。

はじめに、本校の国際交流の紹介と昨年度参加した外部の国際交流についての情報提供、ホストファミリーの募集についての説明を行いました。

その後、株式会社ISAの平田様より、 イングリッシュキャンプとカナダ研修について、世の中の変化や他国での取り組みを実際に経験することの大切さを含めてお話しいただきました。

また、本校および外部の国際交流に参加した在校生3名が、自身が経験したこと、実際に参加したことで自信がついたことや進路が決まったこと、なぜ海外研修に参加しようと考えたのかなど、パワーポイントを用いて発表し、その中で3名とも共通して、『 迷っているのであれば挑戦するべき!』と話してくれました。

今回の説明会を通して海外研修に積極的に参加し、自分自身に自信が持てたり、新しい目標を見つけたりできる生徒が増えることを願っています。

FV特別講演(1年生)

5月26日(月)5,6時間目

1年生普通科を対象に、FV特別講演を行いました。

探究を深める「対話型論証」と題して、

北海道大学高等教育推進機構高等教育研究部の田中先生より講義をしていただきました。

これから啓成高校の総合的な探究の時間「Future Vision」が始まります。

自分たちの探究のために、問いを考えるコツを教えていただきました。

生徒達も、問いをあらゆる角度からアプローチし、周囲と共有する体験をしました。

日常のふとした疑問などを掘り下げて、自分自身そして周りの人と対話しながら問いと考えを深めていくことは、今後のFVに必要です。今日の講義は、そのエッセンスを得られた時間となりました。

生成AI研修を行いました。

5月22日(木)の6時間目、1年生と2年生がFVで生成AI研修を行いました。

各自のパソコンやタブレットを用いて、生成AIの使い方や注意点などを学びました。

グループでAIへの質問や指示の内容を考えて、生徒同士の対話も織り交ぜながら学びを深めました。

黒松内・歌才湿原ミズゴケ再生プロジェクトに参加してきました!

5月11日(日)、黒松内町の歌才湿原で、北大環境科学院の研究「ミズゴケ湿原生態系の復元・再生を介したSDGsに貢献する科学と実践」(以下ミズゴケ再生プロジェクト)のお手伝いをしてきました。

啓成高校からは、科学部を含む有志7名が参加しました。

ミズゴケ再生プロジェクトは、ミズゴケの生育を阻害する植物を伐採し、ミズゴケの生育を助けるというものです。

湿原において、ミズゴケは温室効果ガスである二酸化炭素を吸収し、泥炭となって堆積します。

湿原、泥炭地は人間活動などによって減少しており、ミズゴケが減ると、炭素(二酸化炭素)の吸収量も減ってしまいます。

ミズゴケを守ることは、地球温暖化対策にもなるのです!

このプロジェクトでは、歌才湿原近隣の黒松内中学校、白井川中学校、寿都高校の生徒と協力して作業を行い、お互いの交流を深めるとともに、環境保全への意識を高めました。

なお、北大環境科学院の露崎先生(啓成高校・SSH森林学習の講師)のご指導と黒松内町ブナセンターの学芸員さんのサポートで4校の参加が実現しました。

本校科学部の生徒達は、この貴重な経験を今後の研究活動に活かしていきます。